テスト設計をする際には、テスト技法を使うことで、効率的に効果的なテストケースを作ることができます。今回、本稿で紹介する技法となる「順序組み合わせテスト」と「波及全使用法:IDAU法」は、バージョンアップ開発や派生開発などで、テスト対象に変更が入ったときに役立つテスト技法です。本稿を読んだみなさんに現場で適用してもらいたいと考えているため、連載形式で具体例も織り交ぜてわかりやすく紹介していきます。連載は全部で8回を予定しています。前半の4回はこの技法の特徴や具体的な使い方を湯本から説明します。連載の後半では、後続研究として取り組んだ内容を武田から説明します。

第二回目となる今回は、順序組み合わせテストによるテスト設計の手順とルールを説明していきます。

順序組み合わせテストのテストベース

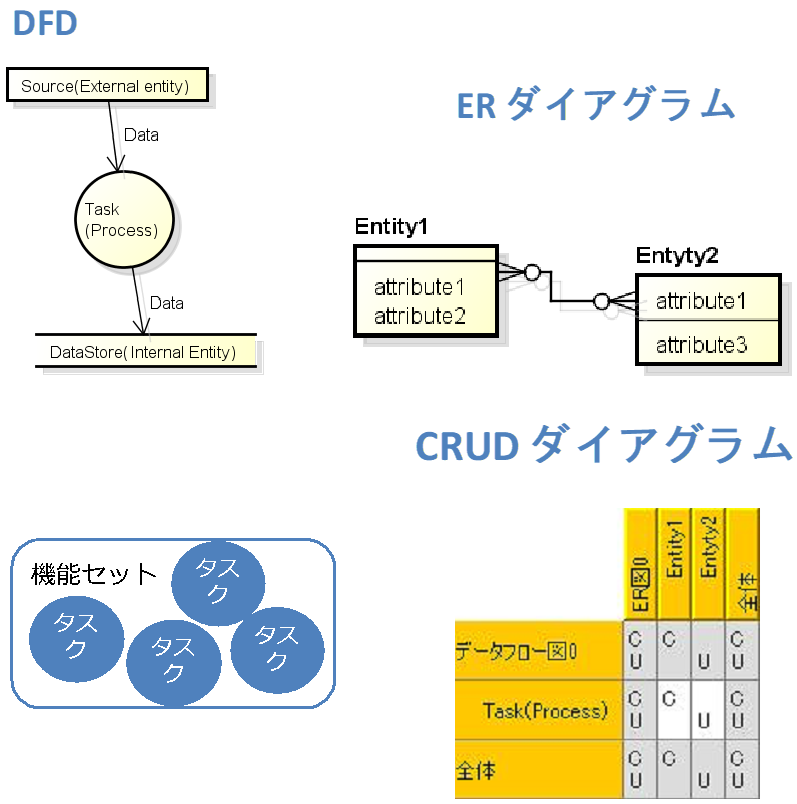

順序組み合わせテストによるテストケース抽出時の手順とルールを説明する前に、この技法の入力情報として必要になるテストベースを図1に示します。

■機能セット

テストアイテムとなる機能セット(feature set)をテスト対象全体から識別します。機能セットは複数の処理で実現しています。この処理のことは、以降、タスクと呼びます。テスト設計には、識別した機能セットに該当するDFD、ER図、CRUD図を使用します。

■DFD(データフローダイアグラム)

DFDはシステムにおけるデータの流れを表現した図です。DFDの構成要素は、図1に示す通り、源泉(Source)、タスク(Task)、データストア(DataStore)です。この技法のテストベースとして用いる場合、テストの範囲は利用するDFDで決まります。

■ER図(ERダイアグラム)

ER図はシステムにおけるエンティティ間の関係を示す図です。DFDでは表現できないエンティティの詳細化やエンティティ間の関係について示しています。技法適用手順の中ではER図は出てきませんが、実際にはDFDやCRUD図の理解を補うために重要な情報になります。

■CRUD図(CRUDダイアグラム)

CRUD図とは,タスクからデータストアへの「生成:C」「参照:R」「更新:U」「削除:D」の操作を示した図です。CRUD図から,DFDとER図では表現されていない、タスクによるエンティティへの操作を知ることができます。ここでは、タスクがデータストアに対して行う操作を特定するためにCRUD図を用います。

続きを読むにはログインが必要です。

ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。