みなさんこんにちは。

「ソフトウェアレビューをエンジニアリングっぽく捉える会」の”きたのしろくま”です。

これから6回に渡って「ソフトウェアレビュー」についてのリレー投稿を開始します。

<ソフトウェアレビューをエンジニアリングっぽく語ってみる 記事一覧>※クリックで開きます

私たちは何者か?

私たち「ソフトウェアレビューをエンジニアリングっぽく捉える会:Software Review Engineering Explorers/SReEE(スリー)(以降、SReEE、とします)」は、2017年頃から月一度のペースで「ソフトウェアレビューをエンジニアリングっぽく捉える」ことを目指してあれこれ議論をしています。

実務におけるレビュー実践事例やカンファレンスでのレビュー関連の発表内容~メンバーがとある出来事で感じたことなど議論する題材はいろいろです。

私たちの関心事に対する議論がある程度まとまって話ができる状態になったり、発信したいメッセージが明確になった時点でソフトウェアレビューシンポジウム(JaSST Review)に組み込むなどして情報を発信してきました。

【参考:最近のソフトウェアレビューシンポジウム(開催レポート)】

そう、私たちはJaSST Review実行委員会のコアメンバーでもあるのです。

どのような内容なのか?

このリレー投稿では、研究会で議論した結果を、、、いや、議論中(過程)の内容を発信します。

まだ検討過程なので、研究会としての統一見解や確定した内容を発信するものでもありません。

レビューは自由度が高く、対象範囲も広いため、おぼろげながら全体像が見えてきた(と思っているだけかもしれない(汗))、、、という状態。

このままではいつまで経っても世に情報が発信できない。ということで今回は、投稿を担当するメンバーが、それぞれの担当テーマに対する自らの認識や想い、自分なりの整理を記述することにしました。

そのため、投稿した記事間の整合が取れない部分が発生する可能性があることにご留意ください。

実験的にわれわれの考えを世に送り出してみなさんからの(そして、投稿後に自ら気づくw)フィードバックがあれば必要に応じて見直す。これを繰り返して内容の精度を上げていく「公開レビュー&手直し方式」を採用した投稿となっています。

よって、一度公開した記事も適宜見直していく可能性があります。

この投稿を通じてみなさんと対話でき、私たちが気づかなかったことを認識できることも楽しみにしています。

投稿予定コンテンツ

現時点で投稿を予定しているコンテンツと担当者を以下に示します。

記載順に投稿していくのではなく、それぞれの担当者の準備ができ次第投稿することになります。

毎回次に何が出るかはお楽しみにしてください。

※()内はXアカウント名です。

#0 イントロダクション(←いまココ):きたのしろくま(@kitanosirokuma)

#1 レビューとは?:うれっしー(@ureshino66)

#2 何のためにやるの?:弦音(@tulune)

#3 レビューの観点:ブロッコリー(@nihonbuson)

#4 レビューファシリテーション:ぱいん(@pineapplecandy)

#5 レビュー評価・ふりかえり:きたのしろくま(@kitanosirokuma)

#6 まとめ:ブロッコリー(@nihonbuson)

当投稿におけるレビューの全体像と用語定義

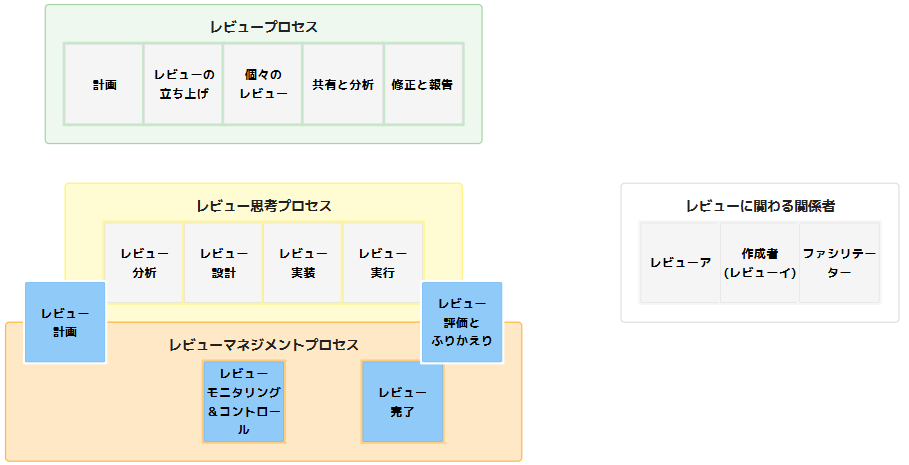

現時点で私たちがレビューをどのように見ているかを示します。

今回はこの図をベースにリレー投稿を行います。

図1に示した要素を簡単に説明しておきます。

- レビュープロセス:

「ISTQBテスト技術者資格制度Foundation Levelシラバス」で示されている作業成果物のレビュープロセス - レビュー思考プロセス:

レビュープロセスのうち、レビュー対象をどのように確認して結果を出力するのか?を実践する部分を切り出したもの(レビューをエンジニアリングっぽく捉えるメイン対象がこちらです)。 - レビューマネジメントプロセス:

レビュープロセスのうち、レビューを計画し、実施状況を把握し、実施結果を判定する部分を切り出したもの。 - レビューに関わる関係者:

レビュープロセス群に関わる関係者のうち、今回の投稿で取り扱う方たち。 - レビューア:

レビュー対象を確認して結果を示す人。主にプロジェクトに携わっている人、特定分野の専門家、その他のステークホルダー等であることが多い。 - 作成者:

レビュー対象の作業成果物を作成し、修正する人。 - ファシリテーター:

調整、時間のマネジメント、誰もが自由に発言できる安全なレビュー環境など、レビューミーティングを効果的に運営する人。

おわりに

当初から一緒にソフトウェアレビューについて議論してきた電気通信大学の西康晴さん(以降、にしさん、とします)が2023年に急逝されました。しばらくはその事実を受け入れられず途方に暮れていましたが、にしさんの意思を引き継いで議論を再開・継続しています。

もともとはにしさんの呼びかけで始まった会ですので、今回の投稿はにしさんなくしては語れない内容であることをお伝えしておきます。

では、このあと投稿を開始しますのでよろしくお願いします。

参考情報

ISTQBテスト技術者資格制度 Foundation Level シラバス 日本語版 Version 2023V4.0.J02

この記事を担当したメンバー

きたのしろくま(安達 賢二/@kitanosirokuma)

自律・自己組織化を促進する価値共創プログラムSaPIDをベースに三方よしとなる新しい価値を一緒に考えて創る「共創ファシリテーター」として活動中。

https://www.softwarequasol.com/