はじめに

みなさんは、「ブロックチェーン」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

ブロックチェーンとは、ビットコインやイーサリアムなどの「暗号資産」と呼ばれるデジタルな通貨や資産を実現するために使われている技術です。

暗号資産は、銀行の預金や企業発行の電子マネーなどとは異なり、暗号技術を用いて誰でも自由に通貨を発行できる点に特徴があります。暗号資産技術により、2023年4月現在までに、少なくとも9000種類(※1)を超える暗号資産が発行され、暗号資産取引所などで取引が行われています。

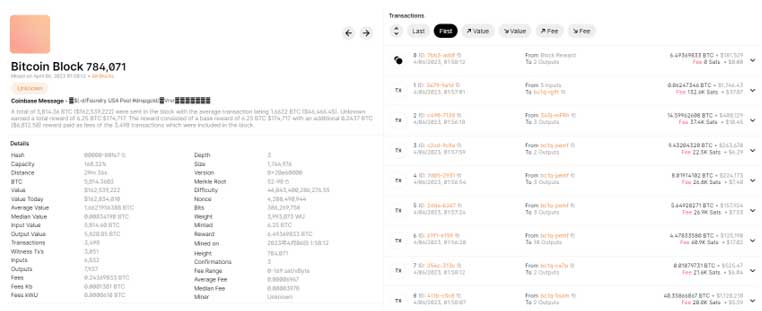

ブロックチェーンの技術的な特徴として、暗号資産などの取引データがすべて公開され、誰でもデータを閲覧したり、取引が正当なものかを検証したりできる点があります。例えば、2009年から稼働しているビットコインのブロックチェーンでは、稼働当時から現在までの「どのアカウントがどれくらいのビットコイン残高を持っているか」「過去どんな取引をしたか」といった情報を誰でも自由に閲覧できます(図1)。

こうしたブロックチェーン上のデータは【オンチェーンデータ】とも呼ばれ、パブリックなビッグデータとしての活用が検討されています。

ブロックチェーンの応用例は、暗号資産のような通貨や資産の送付や売買だけでなく、土地や建物などの物理的な資産と紐づく【デジタル資産】や、それらを対象とした【金融商品】、データの永続性を利用した【証明書サービス】、ゲーム内アイテムやコインを現実の資産として扱える【ブロックチェーンゲーム】など、さまざな分野やアプリケーションに広がりを見せています。

それとともに、オンチェーンデータとして利用できる情報源や活用の幅も広がってきています。

本連載では、ブロックチェーンの基本的な仕組みを解説しながら、オンチェーンデータを分析するための基本的な手法について、全8回で紹介します。

分析のためのツールとして、データべースやビッグデータのデータ処理のために広く使われている【SQL】と呼ばれるクエリ言語を利用します。これまでSQLを使ったことがない人も対象にして、初歩的な構文から実践的なテクニックまでを幅広く紹介していく予定です。

ブロックチェーンのオンチェーンデータ分析に興味がある人はもちろん、これからブロックチェーンを学びたい人や、SQLのスキルを身につけたい人にとっても役立つ情報を発信していきますので、ぜひご活用いただければ幸いです。

ブロックチェーンとは

本連載の第1回目では、ブロックチェーンの歴史について概観し、代表的なブロックチェーンの違いや関係性について紹介します。

ビットコインの誕生

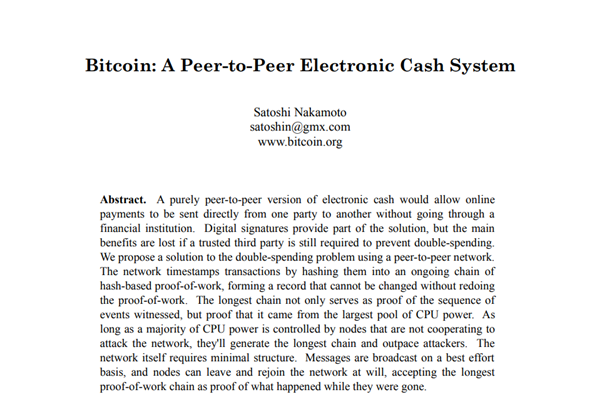

2008年11月、サトシ・ナカモトを名乗る人物がビットコインと呼ばれる新しい電子通貨に関する論文を発表しました。翌2009年1月にはビットコインのソフトウェアが公開され、運用が開始されます。このビットコインを実現するために発明された中核技術が、のちにブロックチェーンと呼ばれています。

このとき投稿された論文(図2)は、PDFで9ページ程度の短い文章であり、現在 bitcoin.org にて各言語に翻訳されて公開されているため、興味のある方はぜひ読んでみてください。

ビットコインの技術的な解説は本連載の第2回目以降の記事に譲るとして、今回はその社会的受容の歴史について紹介します。

続きを読むにはログインが必要です。

ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。