帰納的な推論 と 発見的な推論(アブダクション) は、私たちがソフトウェア開発の現場/実務で(知らず知らずにでも)駆使している思考の形です(それどころか日々の暮らしでも使っています)。

それほど“自然な”思考の形ですが、どんな考え方で、どんなところに注意すると質の高い思考ができるのか、基本知識を押さえておくと実務のレベルアップにつながります。

<実務三年目からの発見力と仮説力 記事一覧>※クリックで開きます

タイトルを変えながら、論理の言葉、論理の言葉で組み立てる 演繹的な推論、帰納やアブダクションといった 蓋然的な推論 の基本を解説してきた連載も、今回で終わりです。

最後に論理のスキルについて補足を少々述べて締めくくりたいと思います。

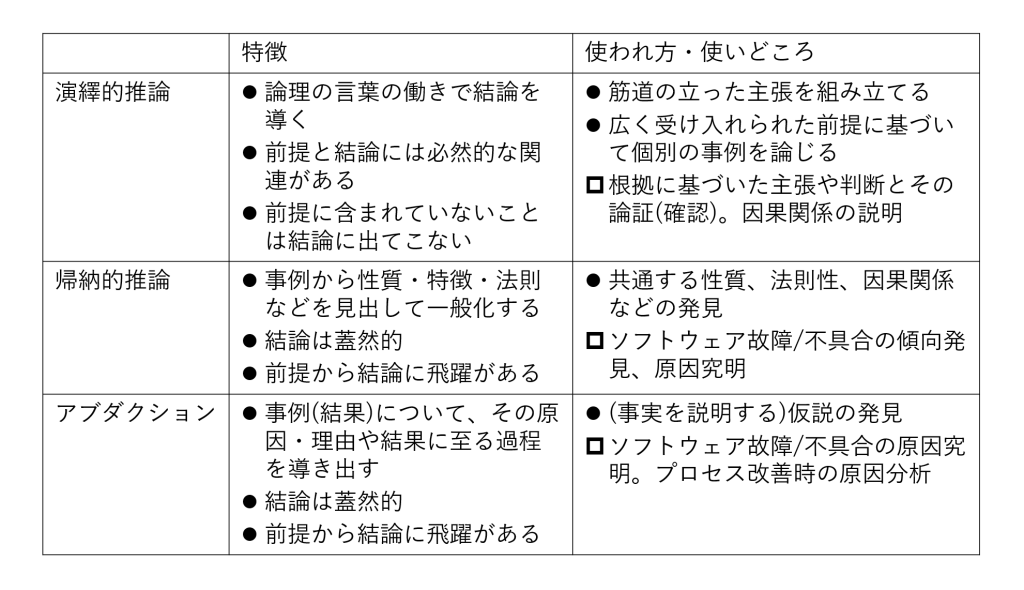

三つの推論形式・まとめ

これまでに紹介してきた推論の特徴をまとめました。

各推論の形については実践編第1回、そして本連載第1回でも説明しています。

「AI時代」と論理のスキル

連載の間に、生成AIやLLM(大規模言語モデル)はソフトウェア開発業務にも浸透してきています。

この「AI時代」に、論理のスキルは(どんな面で、どう)活躍するでしょうか。

出力のレビュー①演繹的なチェック

ハルシネーションに代表される「生成AIの出力を盲信する危険性」はつとに指摘されている通りです。

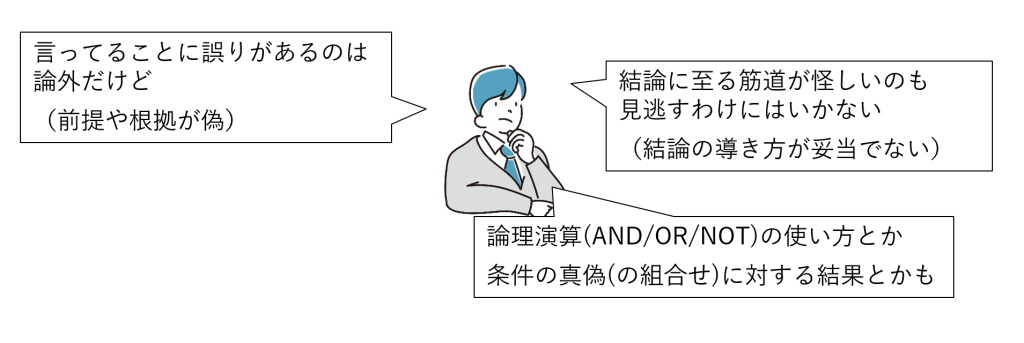

AIの出力を利用しようとする時には、内容面と論理面で問題がないかのレビューが重要です。

- 内容に問題はないか

- 前提、結論(主張)は正しいか

- 論拠や典拠(参考文献の類)は正しいか(実在するか。正しく用いているか)

- 前提から結論(主張)までの筋道に矛盾・不整合や飛躍は見当たらないか

出力のレビュー②帰納面のチェック

『AI時代の質問力 プロンプトリテラシー』によれば、帰納的推論は生成AIの得意とするところです。

(略)複数の実例から背後にあるパターンを見出す「帰納」の能力は 機械学習モデルの真骨頂である。 (略)「帰納」は論理的な飛躍を含む。これは機械学習モデルの特徴であると同時に、 コンピュータが人間のように間違う一因でもある。

『AI時代の質問力 プロンプトリテラシー』p. 106

生成AIは蓄えたデータの量が人間より遥かに多いこと、人間が見落としそうな細部の特徴も“憶えている”ことから、共通する特徴を持つ複数の事例を見つけることに長じているのは頷けます。

人間が行なう帰納的な推論を(相当程度)肩代わりしたり補完したりしてくれるかも知れません。

とはいえ、生成AIが“間違える”可能性はありますから、帰納面のチェックは欠かさないようにしましょう。

- 挙げられた事例は適切か?

- どこに共通項を見出したのか? その共通項は適切か? etc.

出力のレビュー③アブダクション

AIに発見的な推論をさせるといった使い方も考えられます。

私たちが簡単には思いつかないようなもっともらしい「仮説」を“考えて”くれるかも知れません。

が、その出力をレビューする必要があるのは、先述の演繹的なチェックや帰納面のチェックと同様です。

(仮説のもっともらしさや検証可能性を、人間と同じように生成AIが“考えて”いるとは限りません)

(AI相手に限らず)よいレビューのために

こうして見てくると、人の思考過程や成果物をレビューする時と違いはありませんね(当然といえば当然ですが)。

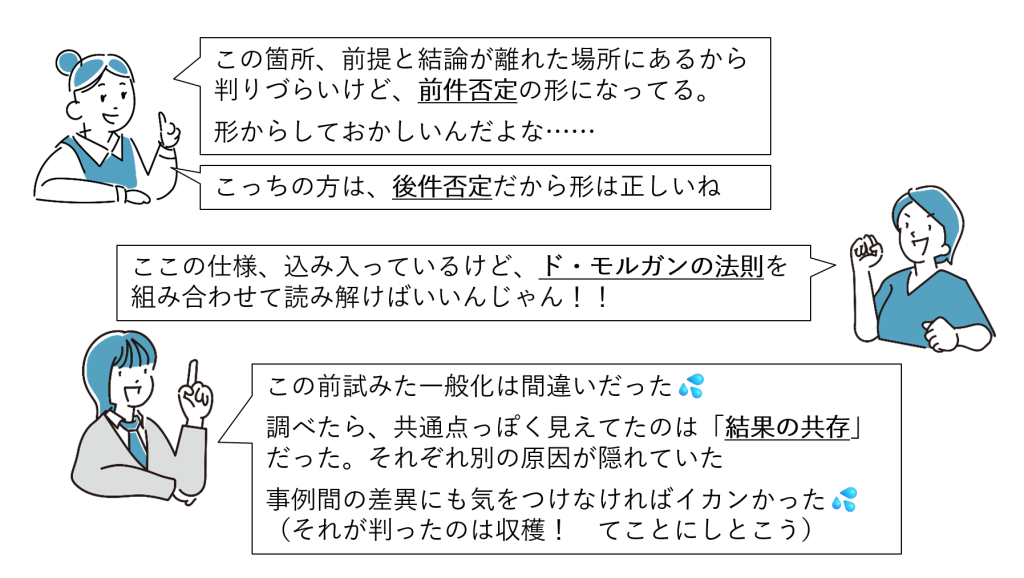

論理のスキルを高めることは、レビューのスキルを高めることにつながる……とは言い切れないかも知れませんが、人間でもしばしば起こる「ロジックの誤り」はレビューで見つけたい誤りのひとつです(実践編第1回「「真」と「妥当」」参照)。

生成AIの名誉? のために書き添えると、先述のように彼らの蓄えているデータの量と細部の“記憶”は厖大(ぼうだい)ですし、人間が思いもつかないような“着眼点”の出力を出してくることもあります。

AIの“思考過程”をなぞってみるのは、自分の思考過程の整理や振り返りにもなるでしょう。

その特性を活かしながら、彼らの不得意なことを見逃さずに賢くつき合っていきましょう。

プロンプトづくり

出来の悪い出力を改善するよりは、出力の質を高める方が楽です。

よい出力を得るためのプロンプトづくりは、プロンプトエンジニアリングと呼ばれ、プログラミングにもたとえられます。

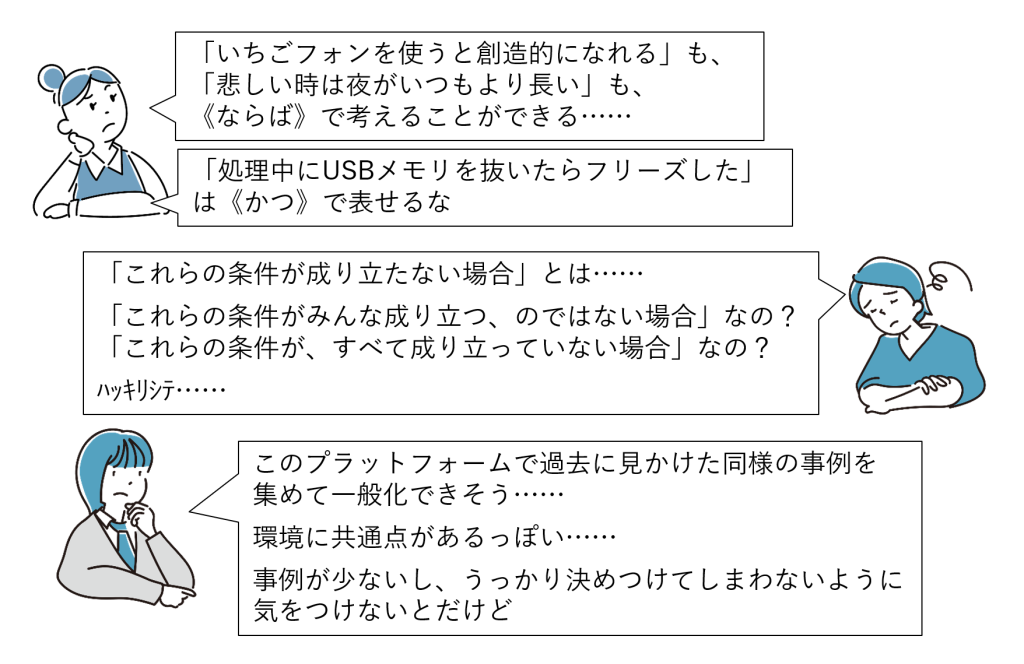

よいプロンプトを組立てる際に、演繹的な推論のスキルが貢献するでしょう。

(作ったプロンプトのレビューも含め)

- 答えて欲しい事柄や、出力の作り方(資料の集め方、推論の組み立て方、出力の体裁、etc.)を具体的に、理路整然と指示する

- 矛盾や不整合のない指示を組立てる

スキルの名前は覚えなくても

できている人は

「本連載の内容、自分はできている(んじゃないかな)」「いや日々普通にやってるんだが?」と感じた人は、素晴らしいです。引き続き日々の暮らしや仕事でがしがし使ってください。

実際に使えることが大事

「この連載で初めて論理の言葉とか、推論の形とか、その意味を知った」という人や「できてるかどうか自信ない」と感じた人は、なんとか三段論法とか、アブダクションとか、そんな名前は覚えなくてかまいません。

仕事の場や暮らしの中で、「論理を意識する」ということを意識 してみてください。

思い込みや予断に気をつけながら、事実に即して、筋道を意識して思考を働かせましょう。

「なんとなく」や「直感」かと思っていたことが 実はそうじゃなかった と感じられるかも知れません。

「でもそれにはちゃんと裏づけがあることまでは意識していなかった」とも感じるかも知れません。

あるいは、今までは「なんとなく」や「直感で!」でやっていたことが、 そうじゃなくなった!! と感じられるかも知れません。

そういう体験をするうちに、論理のスキルが頭に沁み込んでくるでしょう。

名前を覚えることにも意味はある

論理のスキルの名前を覚えることにももちろん意味やメリットはあります。

- 個別の具体例から離れて、推論の形(帰納、選言三段論法、etc.)を名前で指すことができる

- 論理の働きを 形(の名前)で表してメタ的に振り返る ことができる

- 思考の過程を俯瞰しやすくなる

プログラミングで言えば、ライブラリ/メソッド(関数、手続き)の名前を言えばどんな処理をしてどんな結果が得られるか通じる、とか、ソフトウェアテストで言えば、テスト技法の名前を言うことでどんなテストケースか概ね把握できるようなものです。

★★★★

連載におつき合いいただき、ありがとうございました。

論理スキル[再]入門第1回で触れましたが、私たちソフトウェアエンジニア(テストエンジニアを含む)の仕事は論理とのつき合いは避けて通れません。

この記事たちが、皆さんが自分のスキルの引出しに論理のスキルを加える手助けになれていたら幸いです。

参考文献

- 近藤洋逸, 好並英司 『論理学入門』 岩波書店 1979

- 藤野登 『論理学 伝統的形式論理学』 内田老鶴圃 1968

- 鈴木美佐子 『論理的思考の技法Ⅱ』 法学書院 2008

- アンリ・ポアンカレ(著), 南條郁子(訳) 『科学と仮説』 筑摩書房 2022

- 岡瑞起, 橋本康弘 『AI時代の質問力 プロンプトリテラシー』 翔泳社 2024

図版に使用した画像の出典

- Loose Drawing

- 人物画をお借りしています。

- 品質探偵コニャン:Produced by Sqripts. No Unauthorized Reproduction.

【連載】ソフトウェアエンジニアのための論理スキル[実務三年目からの発見力と仮説力] 記事一覧

- 【第1回】見つけるための論理【連載初回、全文公開中】

- 【第2回】 “共通項”を見つけ出す

- 【第3回】発見はよい観察とよい方法から

- 【第4回】帰納の仲間と落とし穴 -前編-

- 【第5回】帰納の仲間と落とし穴 -後編-

- 【第6回】 なぜ・どのようにを説明したい

- 【第7回】 仮説の糸を手繰り寄せる

- 【第8回】 視覚化して考える

- 【第9回】発想を促すヒント

- 【第10回】注意はしながら、恐れずに

- 最終回【第11回】論理をスキルの引出しに

【Sqripts編集部より】

望月信昭さんの連載記事『実務三年目からの発見力と仮説力』はいかがでしたでしょうか。

読者のみなさまからの感想や今後の連載のリクエストをぜひお寄せください!

Sqriptsお問い合わせ、または公式XアカウントのDMでも受け付けています。