はじめに

みなさんは、「ブロックチェーン」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

ブロックチェーンとは、ビットコインやイーサリアムなどの「暗号資産」と呼ばれるデジタルな通貨や資産を実現するために使われている技術です。

暗号資産は、銀行の預金や企業発行の電子マネーなどとは異なり、暗号技術を用いて誰でも自由に通貨を発行できる点に特徴があります。暗号資産技術により、2023年4月現在までに、少なくとも9000種類(※1)を超える暗号資産が発行され、暗号資産取引所などで取引が行われています。

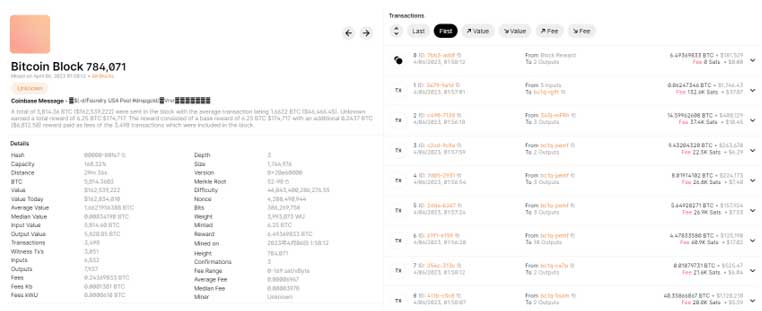

ブロックチェーンの技術的な特徴として、暗号資産などの取引データがすべて公開され、誰でもデータを閲覧したり、取引が正当なものかを検証したりできる点があります。例えば、2009年から稼働しているビットコインのブロックチェーンでは、稼働当時から現在までの「どのアカウントがどれくらいのビットコイン残高を持っているか」「過去どんな取引をしたか」といった情報を誰でも自由に閲覧できます(図1)。

こうしたブロックチェーン上のデータは【オンチェーンデータ】とも呼ばれ、パブリックなビッグデータとしての活用が検討されています。

ブロックチェーンの応用例は、暗号資産のような通貨や資産の送付や売買だけでなく、土地や建物などの物理的な資産と紐づく【デジタル資産】や、それらを対象とした【金融商品】、データの永続性を利用した【証明書サービス】、ゲーム内アイテムやコインを現実の資産として扱える【ブロックチェーンゲーム】など、さまざな分野やアプリケーションに広がりを見せています。

それとともに、オンチェーンデータとして利用できる情報源や活用の幅も広がってきています。

本連載では、ブロックチェーンの基本的な仕組みを解説しながら、オンチェーンデータを分析するための基本的な手法について、全8回で紹介します。

分析のためのツールとして、データべースやビッグデータのデータ処理のために広く使われている【SQL】と呼ばれるクエリ言語を利用します。これまでSQLを使ったことがない人も対象にして、初歩的な構文から実践的なテクニックまでを幅広く紹介していく予定です。

ブロックチェーンのオンチェーンデータ分析に興味がある人はもちろん、これからブロックチェーンを学びたい人や、SQLのスキルを身につけたい人にとっても役立つ情報を発信していきますので、ぜひご活用いただければ幸いです。

ブロックチェーンとは

本連載の第1回目では、ブロックチェーンの歴史について概観し、代表的なブロックチェーンの違いや関係性について紹介します。

ビットコインの誕生

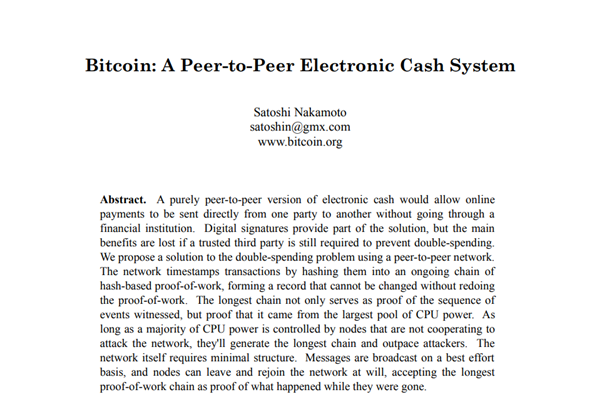

2008年11月、サトシ・ナカモトを名乗る人物がビットコインと呼ばれる新しい電子通貨に関する論文を発表しました。翌2009年1月にはビットコインのソフトウェアが公開され、運用が開始されます。このビットコインを実現するために発明された中核技術が、のちにブロックチェーンと呼ばれています。

このとき投稿された論文(図2)は、PDFで9ページ程度の短い文章であり、現在 bitcoin.org にて各言語に翻訳されて公開されているため、興味のある方はぜひ読んでみてください。

ビットコインの技術的な解説は本連載の第2回目以降の記事に譲るとして、今回はその社会的受容の歴史について紹介します。

ビットコイン受容の歴史

ビットコインの論文は、サトシ・ナカモトによって暗号理論に関するメーリングリスト(※2)に投稿されましたが、メーリングリストのメンバーからは懐疑的な反応が寄せられました。ビットコインのアイデアは、単に数学的なアプローチで証明できるものではなく、「ビットコインの運用に関わる実際のユーザーたちがどのように行動するか」といった経済学的な側面や、「世界規模の自律的分散システムが正常に動作し続けられるか」といったコンピュータサイエンス的な側面が複雑に絡み合っており、想像だけで理解することが難しいものだったためです。

そこで、サトシ・ナカモトは、実際に動作するシステムのコードを作成し、アイデアに賛同してくれたメンバー間でそのシステムを動かしてみることにしました。いくつかのバグ修正のあと、そのシステムは動作を開始し、約10分に1回のペースで、新しいビットコインが「採掘」され、メンバーの間で送金しあえる新しい電子通貨が誕生しました。

当初、この新しい電子通貨には全く価値が付いていない単なる電子データでした。そこで、ビットコインのアイデアに賛同する人たちは、ビットコインを通貨として流通させるため、ビットコインを現実のお金で取引できるサービス(※3)を公開しました。新しいビットコインを採掘するためには、ある程度の計算パワーが必要だったため、その計算にかかる電気代をベースとして、1ドルあたり1,000 BTC前後で取引が開始されはじめました。

ビットコインと現実の通貨が交換できるようになると、次第にそのユースケースが登場していきます。特に世間から注目を浴びた例として、2010年11月に起きたWikiLeaksスキャンダルや、2011年頃のシルクロードという取引サイトへの糾弾が挙げられます。

WikiLeaksによってアメリカの外交機密文書が公開された事件が発生した際、WikiLeaksに対する制裁として、PayPalを用いたWikiLeaksに対する送金が停止されたり、WikiLeaks創設者の銀行口座が凍結されたりといったことが行われました。WikiLeaksの是非は別として、特定の民間企業によって資産の移動を凍結されてしまう事態に対して反発が起こり、一方でビットコインを用いたWikiLeaksへの募金は止められなかったため、「送金の自由を誰にも止めることができない」というビットコインの性質に注目が集まりました(※4)。

また、シルクロードというサイトでは、匿名で送金が可能なビットコインを用いて違法な薬物が取引されていたり、マネーロンダリングに悪用されていたりする実態が糾弾されましたが、それらのニュースを通じてビットコインへの関心も高まり、2011年には1 BTCが30ドル以上で取引されるなど、最初のビットコインバブルを迎えました。

※2: Satoshi’s posts to Cryptography mailing list

※4: Could the Wikileaks Scandal Lead to New Virtual Currency?

※5: Schumer Pushes to Shut Down Online Drug Marketplace

アルトコインの誕生

ビットコインへの関心の高まりとともに、ビットコインの仕組みを流用した新たな暗号資産も登場し始めます。ビットコインの採掘や送金は、約10分に1回行われるブロック生成ごとにおこなわれますが、この間隔を短くして高速にトランザクションを実行できるようにした「ライトコイン」(※6)や、ビットコインにDNSの機能を付加した「ネームコイン」(※7)など、さまざな改良や改変をおこなったコインが発行されました。これらを総称して、「アルトコイン」と呼ばれます。

初期のアルトコインは、ビットコインのプログラムをフォーク(コピー)してきて、必要な改変をおこなったあと、賛同者たちでその改変プログラムを実行する形で発行されました。しかしこのやり方は、新しいコインの発行や維持する賛同者たちを多く集める必要があり、ハードルの高いものでした。

そこで、新たにプログラムをフォークして動かすことなく、より簡単に独自のコインを発行できるプラットフォームとして、Mastercoin(Omni)(※8)やCounterparty(※9)なども登場しはじめました。

※6: Litecoin

※7: Namecoin

※8: Omni Layer

※9: Counterparty

イーサリアムの誕生

ビットコインに続いてさまざまなアルトコインが登場する中で、大きな転換点となったのが、2015年のイーサリアム(※10)の登場です。

ビットコインをベースとした派生コインの多くは、あらかじめ決められた送金処理などを実行することはできますが、その表現力は限定的でした。そこでイーサリアムは、ビットコインが発明したブロックチェーンという仕組みを拡張し、ブロックチェーンの上で汎用的なプログラムを実行するためのプラットフォームの実現を目指しました。

イーサリアムを用いることで、ユーザーはわずか数十行のプログラムを記述してデプロイするだけで、独自の暗号資産をブロックチェーン上で実現することができるようになりました。

このように、新たな暗号資産を発行するハードルが劇的に下がる一方で、成功した暗号資産は初期の値段から数百倍~数万倍の価値に跳ね上がることも珍しくなく、一つのプロジェクトで数億円~数百億円の資金調達が実現されるなど、多くの投資資金が暗号資産に流入していきました。

※10: Ethereum

DApps, NFT, DeFiの誕生

イーサリアムを用いると、独自の暗号資産の発行だけでなく、汎用的なプログラムそのものをブロックチェーン上で動かすこともできるようになりました。

例えば、ある既存の暗号資産と、自身で発行した独自の暗号資産を交換するために、どこかの取引所サービスでその暗号資産を取り扱ってもらう必要はなく、イーサリアム上のプログラムで自動的に暗号資産同士の交換をおこなうことができます。そのような、ブロックチェーン上の取引所をDecentralized Exchange(DEX)と呼びます。

また、暗号資産を用いたギャンブルのようなサービスをブロックチェーン上で動かすこともできますし、より複雑なゲームロジックを実装することも可能です。

イーサリアム上のプログラムはスマートコントラクトと呼ばれ、スマートコントラクトを用いたアプリケーションはDecentralized Apps(DApps)とも呼ばれます。

イーサリアム上でさまざまなスマートコントラクトが開発されるようになると、類似の用途のコントラクトは共通規格化して統一的に扱いたくなります。そのような統一規格として、Fungible Token(FT)と呼ばれるトークン規格であるERC20や、Non-Fungible Token(NFT)と呼ばれるトークン規格であるERC721などが策定され、次第にイーサリアム上でDAppsを開発するエコシステムが整っていきました。

さまざまなDAppsの中で、特に影響の大きかったサービスの類型として、Decentralized Finance(DeFi)サービスが挙げられます。DeFiとは、大まかには暗号資産を対象とした金融商品を実装したり取引したりできるDAppsサービスの総称です。DeFiの登場により、将来価格が上がりそうな暗号資産に投資をするだけでなく、保有している暗号資産を誰かに貸し出して金利を得たり、複数の暗号資産のデリバティブ取引を組み合わせてリスクヘッジをしたりといった資産運用を、銀行や証券取引所を介することなくブロックチェーン上で行うことができるようになりました。

DeFiを用いた暗号資産の運用は、年利10%から数百%を上回ることもあり、より多くの投資資金を集めるきっかけとなりました。

ポスト・イーサリアム争い~現在

ビットコインやイーサリアムの歴史は、これまで説明したような成功や進歩の歴史だけでなく、違法取引やマネーロンダリング、消費者被害、環境への悪影響など、さまざまな負の側面も持っています。

短い紙面ですべての課題を解説することはできませんが、ここではイーサリアムの技術的課題と解決へのアプローチの潮流について簡単に紹介します。

さまざまなDAppsサービスがイーサリアム上で開発・運用されるとともに、ブロックチェーンのスケーラビリティ問題が深刻化していきました。

スケーラビリティとは、システムが処理すべきタスクの増大に対して対処可能な特性のことです。一般的な分散システムでは、システムを構成するノードを追加していくことで、タスクを分散処理してシステム全体の処理能力が向上できるようなアプローチを取ります。

しかし、古典的なブロックチェーンのアーキテクチャでは、いくらシステムを構成するノードを追加しても、システム全体として処理できるタスク量は増加しません。初期のイーサリアムの仕組みでは、秒間10-20トランザクションを処理することが限界でした。VISAクレジットカードのネットワークが秒間24,000トランザクションを処理可能(※11)であることと比較すると、イーサリアムのパフォーマンスは世界規模のトランザクションを処理する性能を満たせていません。

このスケーラビリティ問題は、2023年現在でも解決できていない課題の一つですが、大きく分けて2つの潮流があります。

一つは、スケーラビリティを兼ね備えた新しいブロックチェーンプラットフォームサービスを開発し、イーサリアムを超えていこうとする潮流です。代表的なプロジェクトとして、Solana(※12)やPolkadot(※13)などが挙げられます。イーサリアムの直面した課題をゼロベースで解決していこうとする場合が多く、必ずしもイーサリアムと互換性を保っているわけではありません。

もう一つは、既存のイーサリアムをLayer-1として、その下位に位置するLayer-2チェーンを接続し、イーサリアム自体にスケーラビリティ特性を付加しようとする潮流です。代表的なプロジェクトとして、Arbitrum(※14)やOptimism(※15)、zkSync(※16)などが挙げられます。

これらの技術はまだまだ発展途上であり、暗号資産の時価総額から考えても、ビットコイン、イーサリアムに続く第3のブロックチェーンサービスは流動的です。

本連載の中では、数あるブロックチェーンサービスの中でもある程度の地位を固めたと考えられるビットコインとイーサリアムについて、それぞれのオンチェーンデータを深掘りしていく予定です。

※11: Visa

※12: Solana

※13 Polkadot

※14: Arbitrum

※15: Optimism

※16: zkSync

オンチェーンデータ分析のすすめ

最後に、データ分析のスキルを学ぶ上で、オンチェーンデータが題材として適していると筆者が考えているメリットをまとめます。

まず、データ分析するために使えるリアルなデータが、誰でもアクセスできる状態で豊富に蓄積されている点がメリットとして挙げられます。

多くのサービスで蓄積されているデータの権利は、そのサービスを運用している企業や団体に帰属しており、一部の例外を除いて自由に閲覧したり活用したりできる状態にはありません。そうしたサービスのダミーデータを生成して練習することもできますが、人為的に生成されたデータと、実サービスで多くの人々によって蓄積されたデータとでは、得られる情報量に大きな違いがあります。

また、オンチェーン分析のためのツール群が充実している点も、初学者にとっては大きなメリットとなります。

例えば、Google BigQueryでは、ビットコインやイーサリアムなどの主要なブロックチェーンのトランザクションデータが、パブリックデータセットとして簡単にアクセス可能な状態で提供されています(※17)。ブロックチェーンデータ分析のための専門ツールを提供しているDune Analytics(※18)では、イーサリアムのトランザクションデータに対してSQLを用いて集計したり、ダッシュボードとして可視化したりする機能を無料で提供しています。

これらのサービスを用いることで、環境構築やデータの準備にほとんど時間をかけることなく、低コストでデータ分析の演習を始めることができます。

さらに、ブロックチェーンを用いたサービスを提供している企業や団体の多くは、こうしたオンチェーン分析に対する需要も高く、学習からコミュニティへの貢献までの距離感が非常に近いこともメリットとして挙げられます。

一般的な業界では、SQLを数週間から数ヶ月程度学んだ人が、いきなり実践的な成果を出せるケースは多くないでしょう。一方、ブロックチェーン界隈の現状では、プロジェクトの数に対してオンチェーン分析を行えるスキルを持った人材が圧倒的に不足しているため、初学者であっても実践的な成果を出すチャンスが多くあります。

ブロックチェーンサービスのエコシステムでは、オンチェーン分析の成果に対してグラントのような報酬を設定しているプロダクトも多く存在しているため、そういったグラントの獲得を目標に設定して学習するというのも、モチベーションを維持するために有効な手段です。

今回の記事でオンチェーン分析に興味を持っていただいた方は、ぜひ第2回~8回の記事も参考にしていただき、ブロックチェーンに対する理解やSQLのスキルを磨いていただければ幸いです。

※18: Dune Analytics

連載一覧

【第1回】ブロックチェーンとは

【第2回】ビットコインの仕組み

【第3回】イーサリアムの仕組み

【第4回】ビッグデータ分析のためのSQL基礎

【第5回】Ethereumデータ分析演習1

【第6回】Ethereumデータ分析演習2

【第7回】Ethereumデータ分析演習3

【第8回】Ethereumデータ分析演習4

#ブロックチェーン #オンチェーン分析

関連情報

BITNOWにて本記事が紹介されました。

BITNOW(ビットナウ)は、仮想通貨や海外の取引所を紹介する情報サイトです。

仮想通貨のプロトレーダーが今話題の海外の仮想通貨や、おすすめの仮想通貨取引所を紹介しています。また、「海外の仮想通貨取引所おすすめ比較ランキング」はおすすめの記事ですのでぜひご覧ください。

ブロックチェーン・暗号資産に関する情報発信サイト

ぱんだくりぷと

https://satou-didi.com/