この連載は、登場して20年が過ぎ、成熟期を迎えつつある「アジャイル開発」を解説します。アジャイル開発については、世の中にたくさんの書籍や情報があふれていますが、アジャイルコーチとして10年以上の現場経験をもとに、あらためて学び直したい情報を中心にまとめていきます。

第3回目のテーマは、「従来型開発とアジャイル開発の違い」です。

この内容はUdemyで公開しているオンラインコース「現役アジャイルコーチが教える!半日で理解できるアジャイル開発とスクラム 入門編」の内容を元にしています。

なぜ比較をするのか?

従来型の代表的な開発手法としてウォーターフォール手法があります。従来型は予測しやすい開発に適用しやすい方法なので、予測型と呼ばれたりもします。一方、アジャイル型は変化に積極的に対応していきます。そのため、適応型と呼ばれたりもします。

この記事では従来型とアジャイル開発を様々な点で比較していきます。

比較することでそれぞれの違いがわかるようになり、選択肢が増えるはずです。選択肢が増えるので、自分の置かれた状況で何を選択すべきか意思決定しやすくなるでしょう。

また、それぞれの方法の理解が進むと、上手に使えるようになるのと同時に、今やっている方法がうまくいかない場合、何が原因なのかを特定しやすくなります。

それでは、従来型とアジャイル開発の比較を進めていきましょう。

プロセス全体の比較

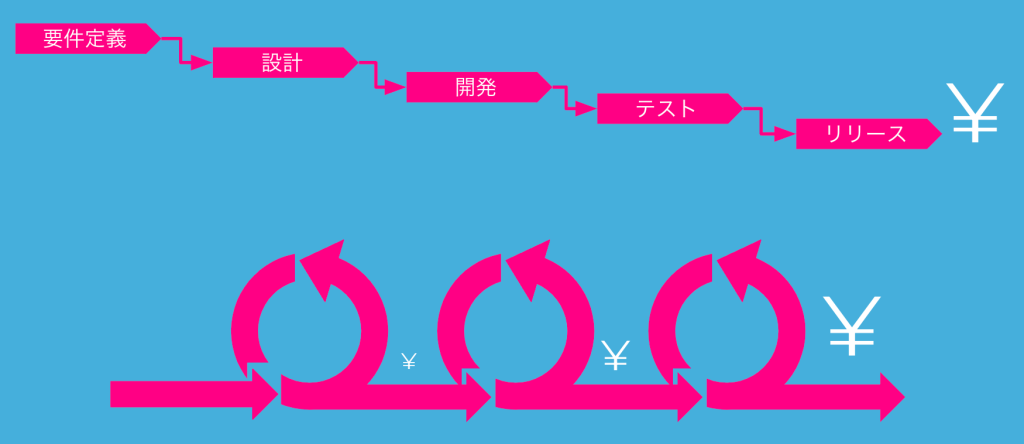

まずはプロセス全体を比較してみましょう。上記の図は従来型とアジャイル開発のプロセス全体の流れを表現したものです。

上側は従来型です。図を見てのとおり、リリースまで一方通行で、滝のように流れていく工程のためウォーターフォール型と呼ばれます。

従来型では、それぞれの工程(フェーズ)を重視しています。工程をきちんと完了させ、うまくできてない場合は、次の工程に進めません。従来型でよく失敗してしまうのは、工程がうまくいっていないのに、期限があるから次の工程に進んでしまうケースです。ちゃんとやれば、従来型でもプロジェクトは成功するはずです。

従来型は最後の最後で完成品をリリースするため、最後に大きな利益を期待する方法です。うまくいけば大きな利益を得られますが、うまく行かない場合はやり直すにも時間がかかる方法なので大損害になります。

下側はアジャイル開発を表した図です。アジャイル開発は、短い開発サイクルを繰り返しながら進んでいきます。

短い開発サイクルのたびに、小さくリリースを繰り返しながら進んでいくため、リリースのたびに利益を小さく生み出せます。従来型のように大きな利益は期待できませんが、収益は小さくとも、従来型よりはやく利益を生み出せます。さらに、小さなリリースの繰り返しでプロダクトの改善がうまくすすめば、利益を増やしていくことができます。

アジャイル開発は、短い開発サイクルを繰り返すので、変化が起きたときに柔軟に対応できます。課題の改善も、次の開発サイクルから試せるため、すばやくやり直せます。

それぞれの方法の特徴を見ると、作りたいものがクリアに見えていたり、スケジュールがはっきりしていたり、物事を予測できる情報が多いなら従来型が進めやすいと思います。

一方で、見通せる情報が小さかったり、軌道修正に柔軟に対応しなければならないのであれば、アジャイル開発が進めやすいはずです。

続きを読むにはログインが必要です。

ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。