本連載では、ブロックチェーンの基本的な仕組みを解説しながら、オンチェーンデータを分析するための基本的な手法について、全8回で紹介します。

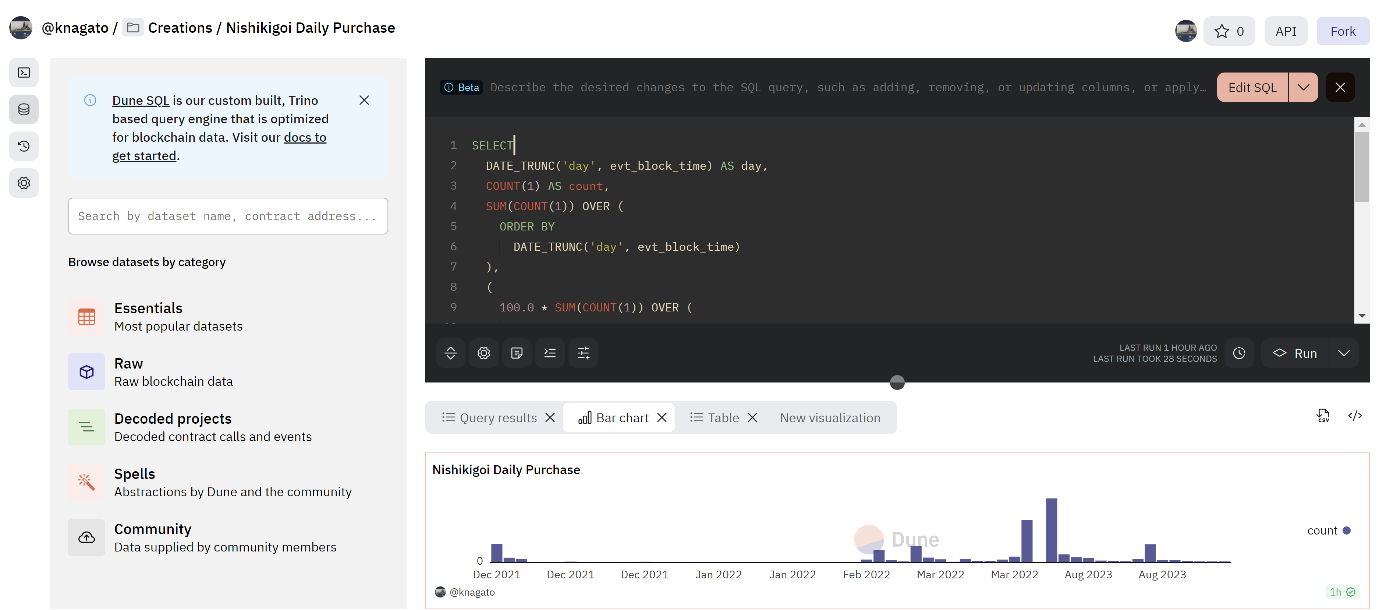

第5回となる今回から、オンチェーンデータのオンライン分析サービスのDuneを用いて、Ethereumを対象としたデータ分析の演習を始めていきます。

Hello Dune

Duneは、ブロックチェーン上のデータ分析に特化したオンラインサービスで、類似サービスの中でも開始までのハードルが低く、コミュニティ機能やチュートリアルなども豊富なため、データ分析初学者の人にとってもおすすめなサービスです。

Duneのユーザは誰でも自分の分析クエリや可視化のためのダッシュボードを公開できるため、公開されているダッシュボードを見る用途だけでも有益なサービスです。今回は、実際に自分で新しいクエリを作成して実行してみることから試してみましょう。

なお、今回ご紹介するDuneの機能は2023年8月現在の仕様であり、今後のアップデートで変更が発生する場合もあるため、最新の情報は公式ページのドキュメントをご確認ください。ただし、ひとつのオンラインサービスであるDuneの仕様が変わったとしても、そこで使われているSQLの構文や知識は、他のサービスやデータベースでも通用する普遍的なものですので、Duneを入り口としつつも、ぜひ汎用的なSQLの知識を身につけていってください。

セットアップ

Duneの公式ページにアクセスし、右上のSign upまたはSign inボタンから、アカウント登録またはログインをおこないます。アカウント登録には、ユーザネームとメールアドレス、パスワードの設定が必要です。ユーザネームは、クエリやダッシュボードを作成した際の作成者として表示されます。

アカウント登録後、アカウント設定ページでアイコンや各種SNSアカウントの連携、自己紹介文の追加が可能です。

また、MetaMaskなどのウォレットアプリをインストールしている方は、ウォレットアドレスとDuneアカウントを連携させることで、パスワードを使わずウォレット認証でDuneにログインできるようになります。

基本機能

Duneの基本機能として、他ユーザの作成したダッシュボードやクエリを検索できるDiscover機能があります。ダッシュボードやクエリにはタグ付けやお気に入り登録ができるため、ジャンル別のダッシュボードや人気のクエリなどを探すことができます。また、他ユーザの作成したクエリを自身のワークスペースにフォークしてきて、独自のクエリとして実行したり書き換えたりすることも簡単にできます。

クエリエディタ

クエリエディタは、オンライン上でSQLクエリを記述し、実行するための機能です。公開されているクエリをForkしてくるか、画面上部のCreateボタンをクリックすることで、自身のクエリエディタを開くことができます。

エディタウィンドウでは、SQLの予約語やテーブル名などを補完してくれるオートコンプリート機能や、クエリの一部のみを選択して実行する選択実行機能などがあります。

続きを読むにはログインが必要です。

ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。