この連載では、ITエンジニアにとって親和性が高く「スキルアップしたい」と思う方にとっては役に立つであろう知的生活について、いろいろなアクティビティやツール、仕事での活用方法などについてご紹介します。知的生産・知的生活の考え方や、「そもそも知的生活とはどうあるべきか」等の話ではなく、できるだけエンジニアの普段の生活や仕事に役立てられるテクニックよりの話をするつもりです。

今回は、蓄積した情報をどのように組み合わせ、実際のアウトプットにしていくかについて解説します。とくに文章としてアウトプットする場合を前提に話を進めますが、プレゼンテーションなど他の形式のアウトプットであっても通じる部分があると考えています。

<ITエンジニアの仕事を楽しくする知的生活 記事一覧>※クリックで開きます

これまでのおさらい

今回は連載の最後なので、まずはここまでの流れについて簡単にふりかえります。

最初は”知的生産”とは何かからはじめ、主に知的生活の母艦に情報を蓄積することを説明してきました。情報を蓄積する具体的な例として、読書と、仕事中のメモについて取り上げました。

本連載の第一回では、以下のように書きました。

いきなり「アウトプットしましょう」と言われても難しいという方も多いと思います。今後の連載の中では、小さいアウトプットから大きなアウトプットにつなげていく流れについても解説します。

今回扱うのはまさにこの部分です。たとえば「会社のテックブログを書かなければいけないが、なかなか進まない」といった悩みはいろいろなところで耳にします。ここでの問題は、何もないところからアウトプットを生み出そうとしていることでした。テストベースからいきなりテストケースを導出するのが良くないように、頭の中からいきなり文章としてのアウトプットを出すのは大変です。

これまでの内容を実践していただくことで、さまざまな情報が手元にある状態になっているはずです。ここから、最終的なアウトプットを作るまでの流れに沿ってご説明します。

アウトプットをつくるまで

大まかな流れは以下になります。

- テーマを設定する

- 材料を集める

- 構成する

- 形にする

それぞれ詳しくみていきましょう。

1. テーマを設定する

なんらかのアウトプットをする際、テーマは与えられることもありますし、自分で考えることもあるでしょう。

(たとえばこのSqriptsでの連載は私自身がテーマを考えている、「好きに書かせてもらっている」状態です)。

ここでは、自分でテーマを考えるところから説明します。もしテーマがすでに与えられている、決まっているという場合は次の材料集めからのスタートです。

テーマを自分で考える場合であっても、完全になんでも良いということは少ないはずです。技術に関すること、品質に関すること、マネジメントに関することなどなんらかの方向性はあるでしょう。まずはこれをたよりにして、具体的なテーマを考えていきます。

アウトプットというものは、基本的には「受け手にとってメリットがあること」だと考えています。SNSで「腹減った」とつぶやいていても、それは一般にアウトプットとは思われないですよね。そうではなく、たとえば困っていることを解決するヒントを与えたり、これまで受け手が知らなかった情報を得られたり、といったメリットを提供する必要があります。誰に対してどのようなメリットを提供するのかをおおまかにでも良いので考えて、それをテーマに設定しましょう。

今回はとくに「仕事を通じて得た知見」をアウトプットしようという内容なので、自分が過去知らなかった・できなかったことや自分が解決した課題をテーマに据えると考えやすいです。このとき、前回までにご紹介した日々の記録が効いてきます。自分自身が成長すると、仕事上のいろいろなことが「当たり前」になります。この「当たり前」は、他者にとっては有益なノウハウであることも多いのですが、なかなか自分自身では気づけません。そこで過去の記録やメモを見返すことによって、自分が当時できなかったこと・わからなかったことを

通じて「当たり前の再発見」ができます。自分にとっての当たり前を探してテーマに設定すること、これも1つの方法として試してみてください。

2. 材料を集める

テーマが決まったら、関連する材料を集めます。これは【第3回】技術書以外の本を読み、仕事に活かすにはでも少し登場しましたが、まずは知的生活の母艦に対してキーワード検索をかけるのがよいでしょう。情報が蓄積されていれば、関連するものがいくつか出てきます。

しかし、ここでヒットするのはあくまでもアウトプットのための「ネタ」であり、多くの場合は追加で情報を集めることになるでしょう。たとえばWeb記事をメモしておいた場合は、その記事が参照している他の記事や書籍を見に行くこともあるかもしれません。あるいは、意味が正確に理解できていない単語があり、あらためて調べることもあるでしょう。これら追加での情報収集の過程が、よく言われる「アウトプットをすると勉強になる」ことにつながっています。アウトプットを前提としたインプットを行うことでより学びが深まるという副次効果も得られます。

3. 構成する

材料が集まったら、最終的なアウトプットの骨組みを決めていく構成段階に入ります。

【第2回】知的生活の母艦としてのツールを選び、活用するでもご紹介した、Dynalistなどのアウトライナーを使うのが私のオススメです。

このような形で、材料・メモをアウトライナーに書き出したあとで、構成も同じページに書いていきます。見出しと内容を階層化したり、階層ごとの並び替えなども容易です。このようなツールで文章の全体構造を検討してある程度決めたあとで、実際の文章として書き起こすことが大切です。

4. 形にする

前項で決めた構成にそって文章を書いていきます。ここまでのステップを経ていれば、いきなり真っ白なエディターに文章を書き始めるのに比べてだいぶ進みやすいはずです。

しかし、実際に文章を書き始めてから「やはり構成がしっくりこない」「違う内容を書きたくなった」といったことも起こり得ます。これは構成の検討が不十分だったわけではなく、よくあることです。文章を形にしつつ、構成を変更したくなった場合はアウトライナー側でも編集するなど、行き来をしながら完成に向かいましょう。

知的生活でITエンジニアの仕事を楽しく

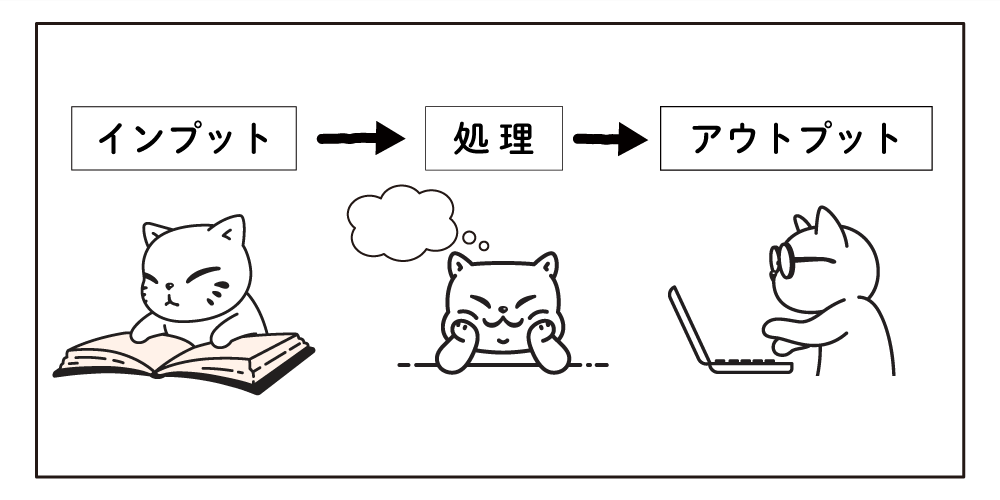

本連載で繰り返し書いていますが、知的生活とは「なにかあたらしい情報や価値」であるアウトプットを出すため、日常的にいろいろな情報をあつめて処理・思考すること、でした。

アウトプット、とくに業務上求められている成果物以外のものを出していくことで、

- 知的生産の過程における深い学び

- アウトプットに対するフィードバック

が得られます。

この2点に、連載タイトルにもある「ITエンジニアの仕事を楽しくする」という要素が詰まっています。成長というと大げさな表現ですが、知らなかったことを知ること、出来なかったことができるようになることは誰しも楽しさを感じるポイントです。また、自分がアウトプットしたことに対してフィードバックがあることもまた、楽しさや励みにつながるでしょう。

知的生活だけでは、仕事上の大きな困りごとや不満をすぐに解決、とはいかないかもしれません。しかし、なんとなく閉塞感・停滞感がある、身が入らないといったモヤモヤに対しては効果があると信じています。

とくにITエンジニアをしていて、普段の仕事やキャリアに悩むタイミングが来ている方や、少し上の先輩が悩んでいそう=もうすぐ自分にもやってきそうという方にはぜひ、本連載でご紹介した知的生活を取り入れてみていただきたいです。

ITエンジニアの仕事を楽しくする知的生活 連載一覧

- 【第1回】知的生活とはなにか?エンジニアにどう関係するのか[全文公開中!]

- 【第2回】知的生活の母艦としてのツールを選び、活用する

- 【第3回】技術書以外の本を読み、仕事に活かすには

- 【第4回】デイリーページを用いて日々の作業を記録する

- 【第5回】仕事を通じて得た知見を文章でアウトプットする

【Sqripts編集部より】

伊藤由貴さんの連載記事『ITエンジニアの仕事を楽しくする知的生活』はいかがでしたでしょうか。

読者のみなさまからの感想や今後の連載のリクエストをぜひお寄せください!

Sqriptsお問い合わせ、または公式XアカウントのDMでも受け付けています。