この連載は、登場して20年が過ぎ、成熟期を迎えつつある「アジャイル開発」を解説します。アジャイル開発については、世の中にたくさんの書籍や情報があふれていますが、アジャイルコーチとして10年以上の現場経験をもとに、あらためて学び直したい情報を中心にまとめていきます。

第2回目のテーマは、「アジャイルマニフェスト」です。

この内容はUdemyで公開しているオンラインコース「現役アジャイルコーチが教える!半日で理解できるアジャイル開発とスクラム 入門編」の内容を元にしています。

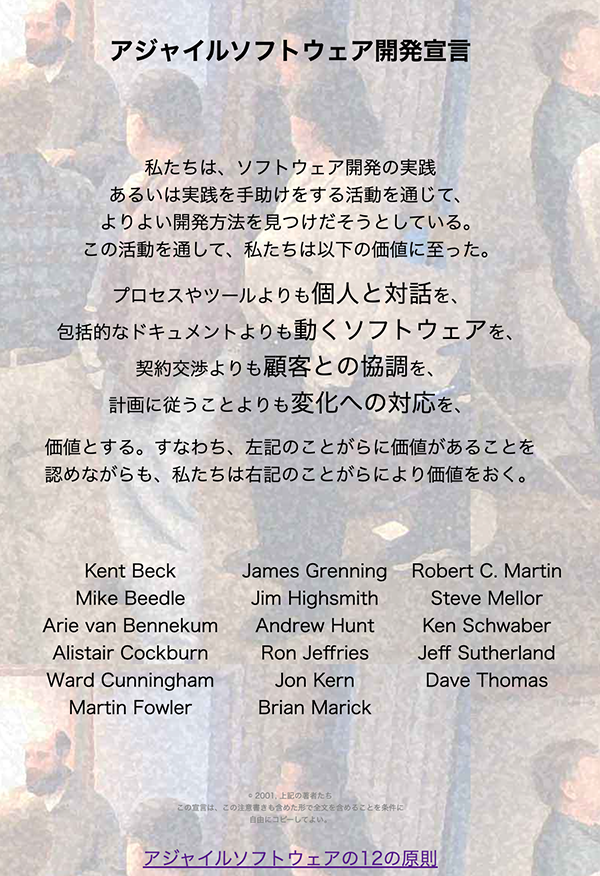

アジャイルマニフェスト

アジャイルマニフェストは、わずか10行のWebページです。アジャイル開発やそれに関連するプロセスを学んだり、実践していくと、マニフェストの内容をたびたびふりかえるケースが増えます。それぐらいアジャイル開発の本質をついた内容になっています。特に重要とされる部分は、2段落目にある4つの価値観です。これを読みやすく書き直すと以下になります。

プロセスやツールよりも個人と対話に価値をおきましょう。

包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアに価値をおきましょう。

契約交渉よりも顧客との協調に価値をおきましょう。

計画に従うことよりも変化への対応に価値をおきましょう。

よく「アジャイル開発はドキュメントを重要視しない」と解釈している人がいますが、それは間違いです。ここで伝えたいことは、上記文章の通り、「〜よりも〜に価値をおきましょう」なので、どっちも重要。ただし、しいていうなら後者に価値をおいていきましょうということになります。

次に、太字の部分を抜き出してみましょう。

- 個人との対話

- 動くソフトウェア

- 顧客との協調

- 変化への対応

アジャイル開発に取り組んでいく場合、ふりかえりなどのタイミングでこの4点に価値をおけているか?を確認するといいでしょう。そうすることで、アジャイル開発が向かおうとしている方向を確認するコンパスのように使えるはずです。

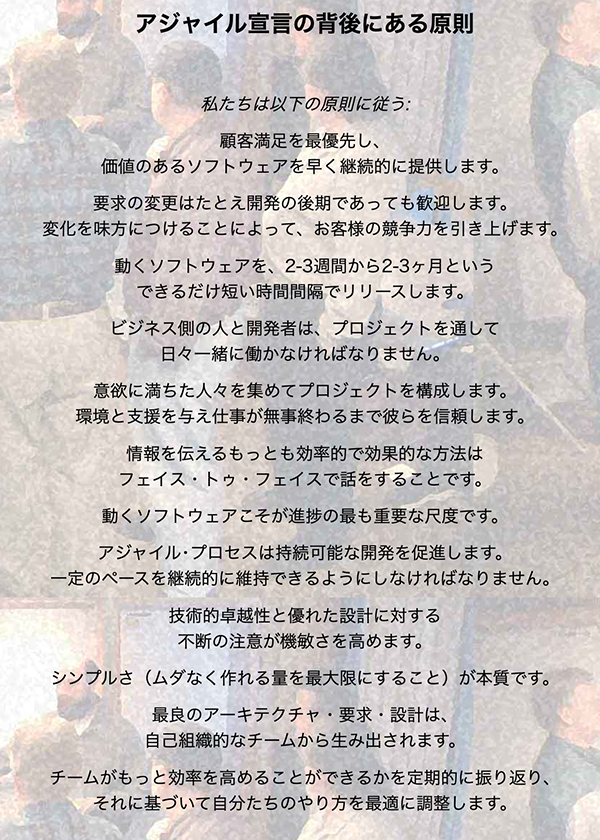

アジャイルソフトウェアの12の原則

アジャイルマニフェストの4つの価値の下には、『アジャイルソフトウェアの12の原則』と書かれたリンクがあります。アジャイルマニフェストは4つの価値が目立ちますが、このアジャイルソフトウェアの12の原則も重要な内容になっています。

4つの価値は、17人の開発方法論者が合意できた価値観でしかありませんが、原則は、価値よりも具体的な内容が書かれているため、指針になります。では、その内容を見ていきましょう。

1. 顧客満足を最優先し、価値のあるソフトウェアを早く継続的に提供します

アジャイルチームは価値の最大化を常に考えています。さらに、顧客満足を優先した意思決定を行っていきます。

なにか判断が必要なときに、顧客満足を最優先にできているか? アジャイルコーチであれば、価値あるソフトウェアを早く継続的に提供できているか? チームに問いかけていきます。

2. 要求の変更はたとえ開発の後期であっても歓迎します。変化を味方につけることによって、お客様の競争力を引き上げます

4つ目の価値である「変化への対応」に紐付いた原則です。アジャイル開発は変化への対応を重視した方法なので、変化に弱くなっている場合は、自分たちのやり方を根本的に見直さなければなりません。

とはいえ、何でも変化に対応できるわけではありません。開発の後期で変化を受け入れるなら、それに伴い再計画が必要になったりします。何かを受け入れるなら、何かを捨てなければならなくなるというシンプルな考え方です。

続きを読むにはログインが必要です。

ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。