![ソフトウェアエンジニアのための論理スキル[再]入門](https://sqripts.com/wp-content/uploads/2024/03/mochizuki_thumb_02-1024x512.jpg)

テストエンジニアが身につけておきたいスキルの一つに「論理スキル」があります。

この連載では、「プログラムのレベル」「文や文章のレベル」に分けて、論理スキルの基本である「論理の言葉」を徹底解説します。

筆者のnoteサイトで、「論理スキル[再]入門」を書こうと思った理由・経緯を綴っています。 ■論理スキル・“入門編”のこと (T3:Pt1:Ch01) よろしかったらご覧ください。

今回第4回は、第3回で見た論理演算の組合せについて解説します。

<テストエンジニアのための論理スキル[再]入門 連載一覧>※クリックで開きます

[第1回] なぜ、テストエンジニアに(も)論理のスキルは重要なのか【連載初回、全文公開中】

[第2回] プログラムレベルのロジック (1)概要編

[第3回] プログラムレベルのロジック (2)解説編・基本の論理演算

[第4回] プログラムレベルのロジック (3)解説編・論理演算の組合せ

[第5回] 文レベルのロジック (1)文レベルのAND/OR/NOT

論理演算の組合せ①

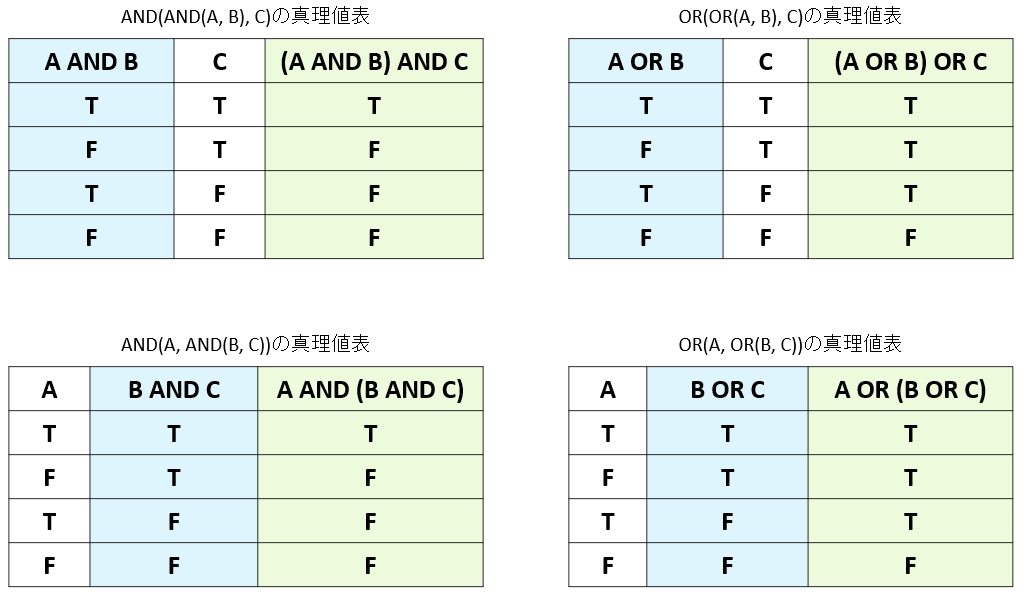

第3回で出てきた3条件の論理積や論理和や、「登録できるアカウント名文字列の条件」(3条件の論理積として扱いました)は、実は「二項演算である論理積/論理和の組合せ」です。(図4-1参照)

もっと“複雑”な組合せができることもあります。たとえば次のような、ふたつの数値がそれぞれ所定の範囲にあるという条件は……

入力Aの数値がminA以上で、かつ、入力Aの数値がmaxA以下である か、 または、 入力Bの数値がminB超で、かつ、入力Bの数値がmaxB未満である

続きを読むにはログインが必要です。

ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。