![ソクラテスは電気羊の夢を見るか? (後編)|テストエンジニアのための論理スキル[実践編]](https://sqripts.com/wp-content/uploads/2024/09/mozukichi_jissen7_thumb_01-1024x538.png)

テストエンジニアが身につけておきたいスキルの一つ「論理のスキル」。

「論理の言葉」の意味や働きに注意が向くようになったら、文や文章の読み書きで実践していきましょう。

この連載では、「論理スキル“実践編”」と題して、「文章の筋道を把握する、主張を理解する」「文や文章の筋道を組み立てる」ことに役立つ 推論の形 を見ていきます。

<テストエンジニアのための論理スキル[実践編] 記事一覧>※クリックで開きます

前回の「ソクラテスは電気羊の夢を見るか?(前編)」では、「定言三段論法」と呼ばれる推論形式の基本事項を紹介しました。

定言三段論法的な推論を自分から意識して組み立てることは少ないかも知れませんが、考えを整理してみたら定言三段論法的に考えると具合がよさそう、ということはあるでしょう。

文章を読んでいて、「これは定言三段論法で表してみると理解しやすいのでは?」と思えるような論理展開に出会うこともあるでしょう。

そんな時「この理屈は、形の上で正しいのかな?」とチェックできるように、今回は定言三段論法が「よい形」であるための規則を見ていきます。

その前に、前回クイズの解答です。

前回クイズ解答

問題(再掲)

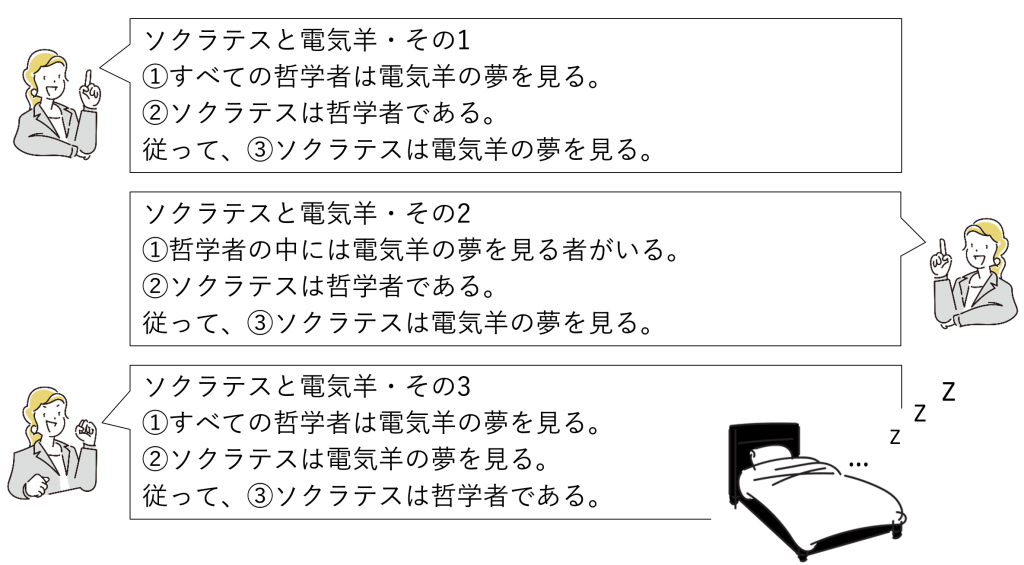

下図の「ソクラテスと電気羊」その1~3について考えてみてください。

- 小名辞S、大名辞P、媒介項Mに当たるのは何か

- 各文は全称/特称、肯定/否定どれに当たるか

解答

その1。

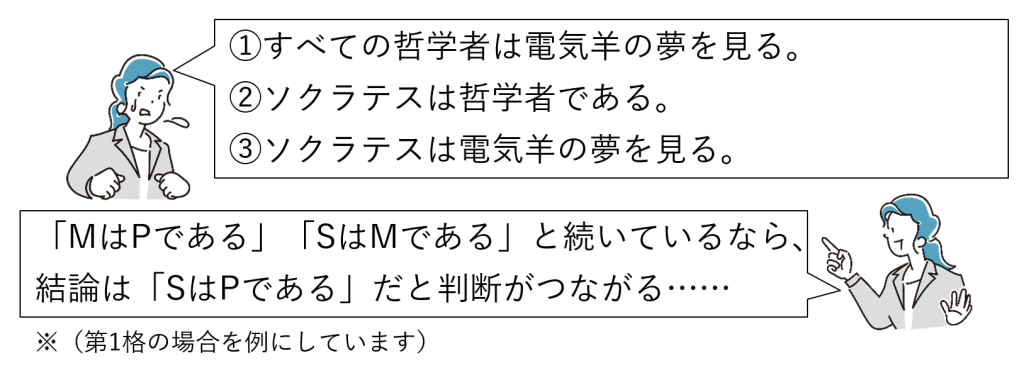

- 小名辞Sは「ソクラテス」、大名辞Pは「電気羊の夢を見る」、媒介項Mは「哲学者」です。

- 大前提①は「すべてのMはPである(全称肯定)」の形、小前提②は「すべてのSはMである(全称肯定)」の形、結論③は「すべてのSはPである(全称肯定)」の形です。

- (ちなみに、①M-P, ②S-M, ③S-Pですから第1格、式はAAAです)

その2。

- 小名辞S、大名辞P、媒介項Mはその1と同じです。

- 大前提①は「あるMはPである(特称肯定)」の形、小前提②は「すべてのSはMである(全称肯定)」の形、結論③は「すべてのSはPである(全称肯定)」の形です。

- (ちなみに、①M-P, ②S-M, ③S-Pの第1格、式はIAAです)

その3。

- 小名辞Sは「ソクラテス」、大名辞Pは「哲学者」、媒介項Mは「電気羊の夢を見る」です。

- 大前提①は「すべてのPはMである(全称肯定)」の形、小前提②は「すべてのSはMである(全称肯定)」の形、結論③は「すべてのSはPである(全称肯定)」の形です。

- (ちなみに、①P-M, ②S-M, ③S-Pの第2格、式はAAAです)

ソクラテスが電気羊の夢を見られるために

押さえておきたい定言三段論法の「よい形」の規則

ソクラテスと電気羊・その1は、内容(意味)から「これは前提から無理なく結論が導けるな」と思った人は多いのではないでしょうか。

その2、その3では、やはり内容(意味)を見て「この前提からこの結論は、ちょっと無理があるのでは?」「何かおかしくないか?」と、感じた人も多いのではないでしょうか。

内容や意味の面で「?」と感じる主張は、形を調べてもおかしいものです

(内容面で正しそうに見えても、形としてはよくない(妥当でない)ものもあります)。

定言三段論法的な推論の“よしあし”が、内容や意味の吟味以前に、形から読み取れることを見ていきましょう。

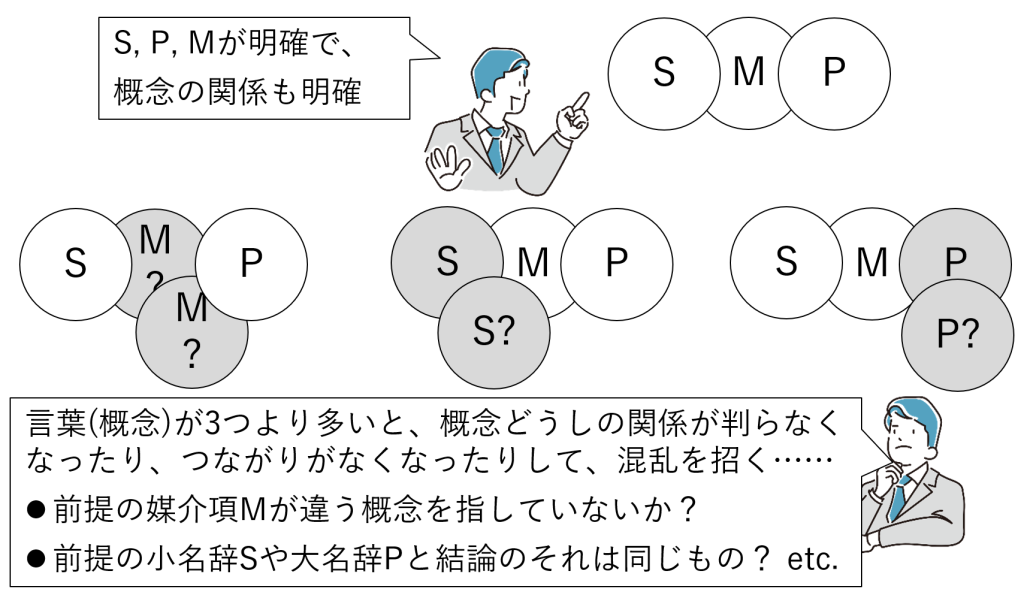

定言三段論法の「よい形」の規則 (1) 概念の数

登場する名辞(概念)は、三つであること

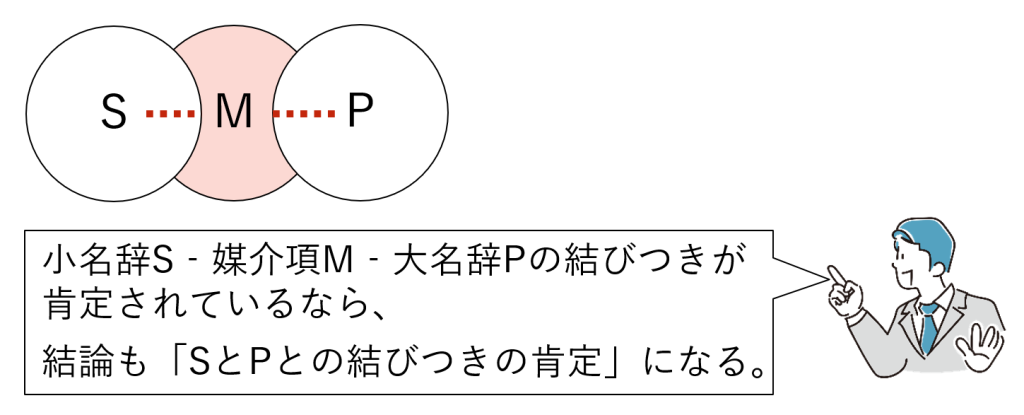

ひとつの主張(大前提、小前提、結論の組)に登場する名辞(概念)は、小名辞S、大名辞P、媒介項Mの3個に限られます。3個より多いと、意味上の混乱が生じたり、媒介する概念がなくなって論が成り立たなくなります(図7-1)。

明らかに異なる名辞(概念)が4つ以上あるのがいけないのはもちろん、言葉の意味や解釈、表現などから名辞が多過ぎる状態になってしまってもいけません。

逆に登場する名辞(概念)が3個より少なく見える場合は、名辞が前提の中で省略されている可能性もあります(周知である、議論の背景として共有されている、などから省略されている事柄を補うと、正しい定言三段論法の形になる場合もある)。

そのような場合は実際の論理展開で見かけることも多いものです。主張を注意深く読み込んで「前提が隠れているのでは?」と考えてみるのがよいでしょう(ただし、本当に名辞が足りていない場合もあります)。

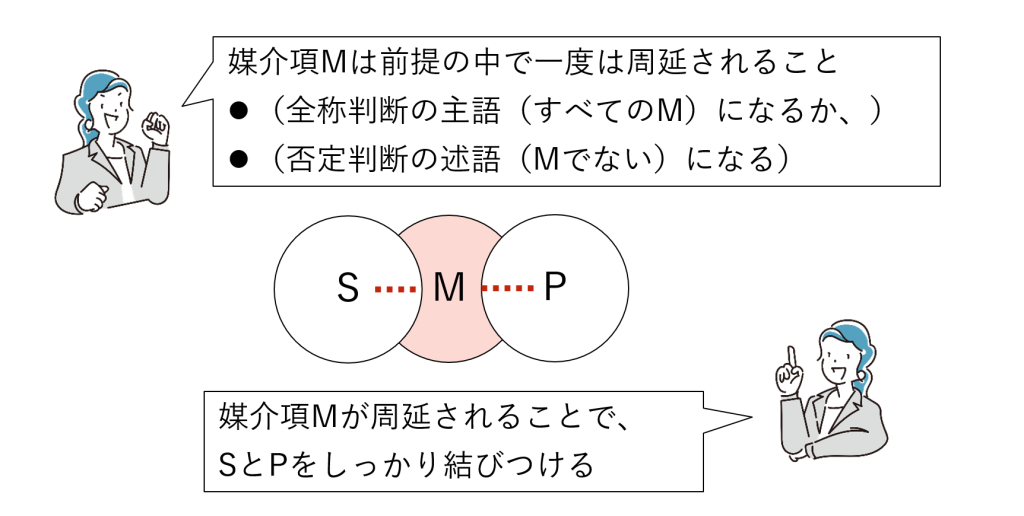

定言三段論法の「よい形」の規則 (2) 周延

周延とは、「その概念が当てはまるすべての対象について言われている」状態でした(「ソクラテスは電気羊の夢を見るか?(前編)」)。

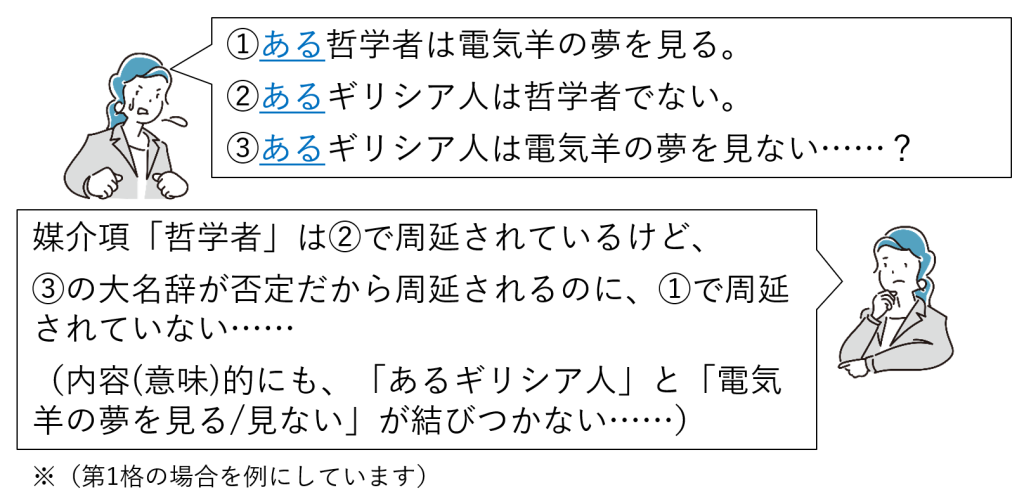

周延の規則① 媒介項は必ず周延されること

媒介項Mは、前提の中で一度は周延されている必要があります。

媒介項が周延されることで、「Mに関係しているS」と「Mに関係しているP」が結びつき、結論が成り立ちます。

「ソクラテスと電気羊・その1」で「なるほど、ソクラテスは電気羊の夢を見るね」と判断できるのは、「哲学者」という媒介項が(「すべての」という全称により)周延され、「ソクラテス」という概念と「電気羊の夢を見る」という概念が「哲学者」を介して結びつくからです(それだけではありませんが)。

その2、その3はこの規則に反しており、媒介項「哲学者」(その2)、「電気羊の夢を見る」(その3)が周延されていません(後述「周延に関する誤謬」参照)。

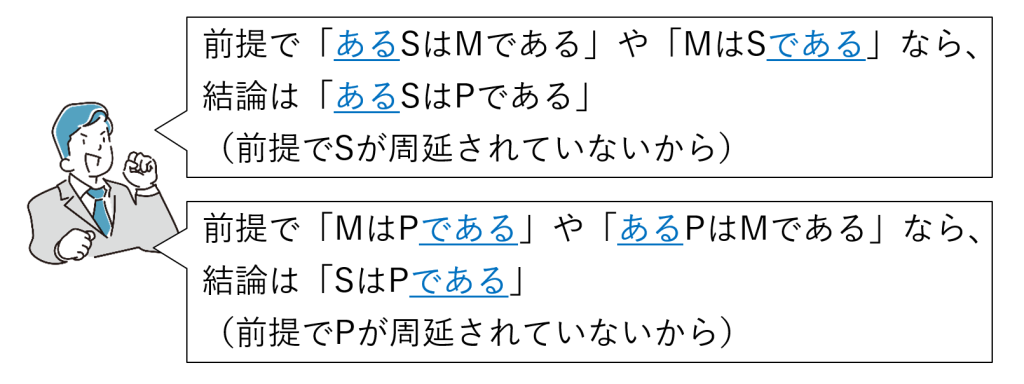

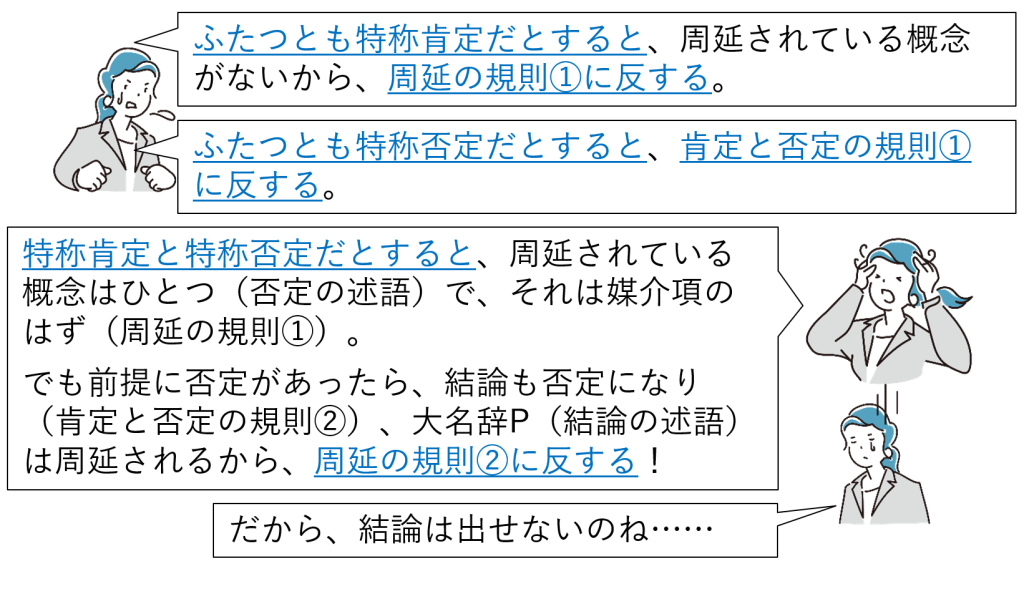

周延の規則② 前提で周延されていないものは結論でも周延されないこと

小名辞、大名辞は、前提で周延されていない(不周延)なら結論でも不周延である必要があります(結論で周延されるなら、前提で周延されている必要がある)。

一部についての主張が、無条件で全体に当てはまるとは言えないからです。

なお、周延されている名辞を結論で周延しないことはできます。

定言三段論法の「よい形」の規則 (3) 肯定と否定

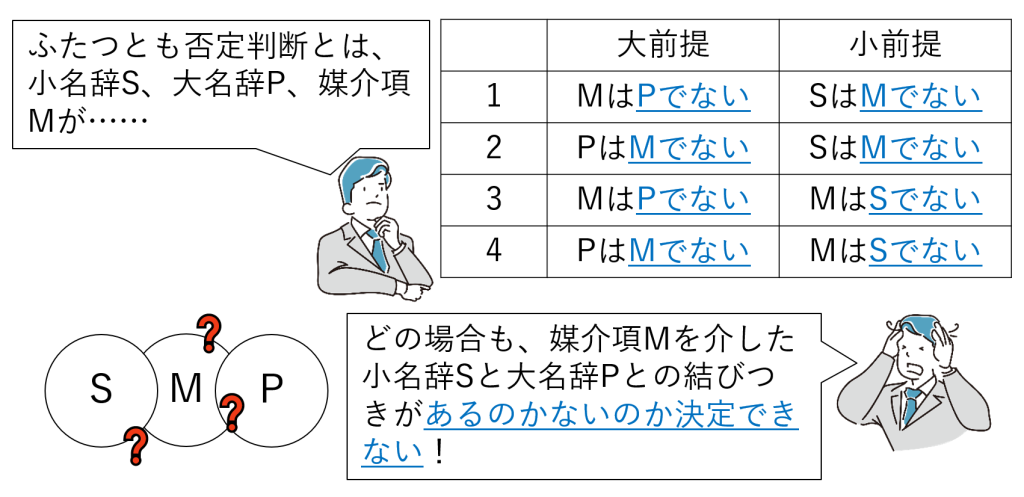

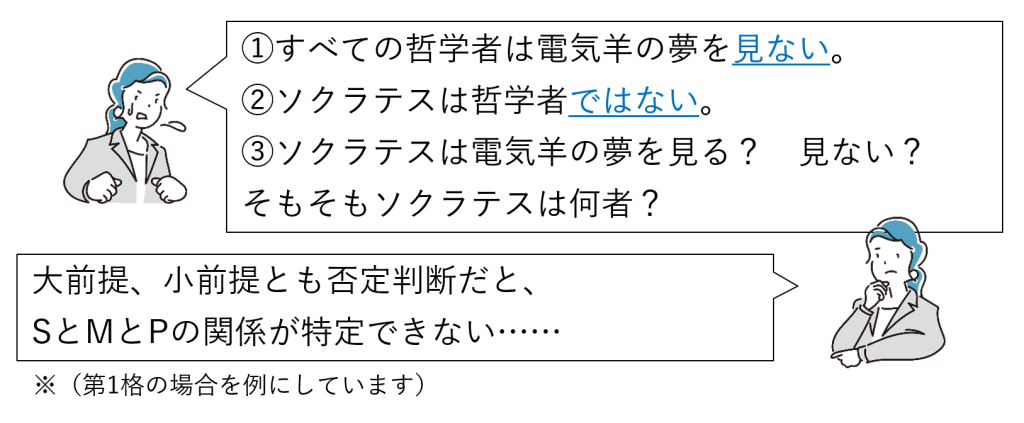

肯定と否定の規則① 前提がふたつとも否定なら、結論は出せない

前提がふたつとも否定の場合、結論は出せません。

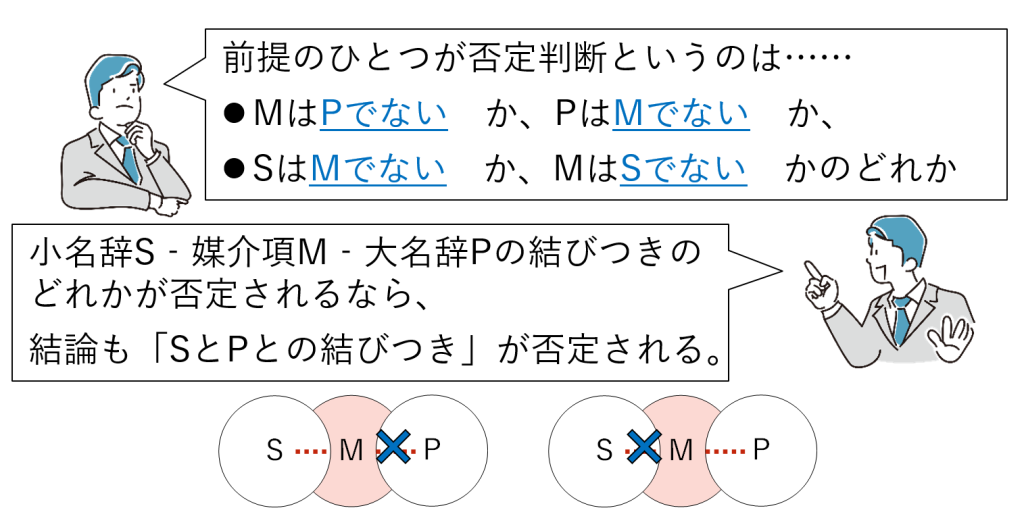

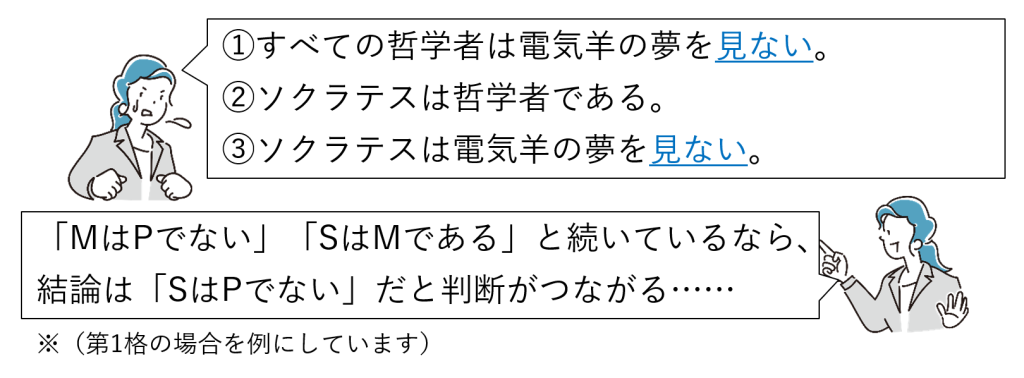

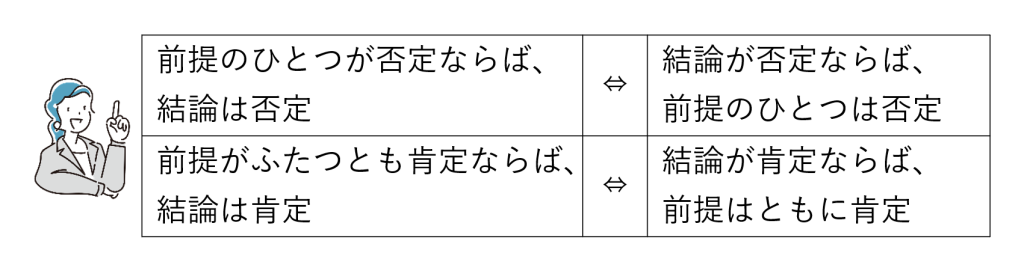

肯定と否定の規則② 前提のどちらかが否定なら、結論は否定

前提のひとつが否定の場合、結論は否定になります。

肯定と否定の規則③ 前提がどちらも肯定なら、結論は肯定

前提がふたつとも肯定の場合、結論は肯定になります。

肯定と否定の規則・同値関係

肯定と否定の規則②③は、それぞれ逆も成り立ちます。(図7-7)

定言三段論法の「よい形」の規則 (4) 全称と特称

周延の規則、肯定と否定の規則から導出できる派生的な規則ですが、知っておくと便利な規則です。

全称と特称の規則① 前提がどちらも特称なら、結論は出せない

前提がふたつとも特称の場合、結論は出せません。

全称と特称の規則② 前提のどちらかが特称なら、結論は特称

続きを読むにはログインが必要です。

ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。