テストエンジニアが身につけておきたいスキルの一つ「論理のスキル」。

「論理の言葉」の意味や働きに注意が向くようになったら、文や文章の読み書きで実践していきましょう。

この連載では、「論理スキル“実践編”」と題して、「文章の筋道を把握する、主張を理解する」「文や文章の筋道を組み立てる」ことに役立つ 推論の形 を見ていきます。

<テストエンジニアのための論理スキル[実践編] 記事一覧>※クリックで開きます

今回のテーマは、論理の言葉のうち“または”を用いる推論の形式です。

前回のクイズ解答

問題(再掲)

解答

bの条件は「aに該当せず、かつ、b独自の条件に該当する」=「aの否定、かつ、b」ですから(図3-1の上):

- aの条件の否定(③): NOT(S1 >= 85 AND S2 >= 70)

- ⇒ (S1 < 85 OR S2 < 70) (ド・モルガンの法則)

- b独自の条件(⑥)と“かつ”で結ばれ:

- (S1 < 85 OR S2 < 70) AND (S1 >= 85 OR S2 >= 70) (⑦)

cの条件は「a, bいずれにも該当しない」=「aの否定、かつ、b独自の条件の否定」ですから(図3-1の下):

- aの条件の否定(③): (S1 < 85 OR S2 < 70)

- b独自の条件の否定(⑥): NOT(S1 >= 85 OR S2 >= 70)

- ⇒ (S1 < 85 AND S2 < 70) (ド・モルガンの法則)

- ③と⑥が“かつ”で結ばれ:

- (S1 < 85 OR S2 < 70) AND (S1 < 85 AND S2 < 70) (⑦)

「該当しない場合」や「そうでなければ」は、プログラムならelseの一言で済みますが、このように敢えて詳細な条件を展開してみることも論理のスキルの向上につながります。

「S1の値が85未満」と「S1の値が85以上」とが同居していて両立するの? 何か間違ったかな? と思う人は、図3-1で“両立”することを確認してください。

“または”の意味/働きと推論

前提の“または”から結論を導く

論理の言葉“または”の意味・働きをそのまま活かして、

「Aであるか、またはBである」という前提から結論を導く推論の形があります。

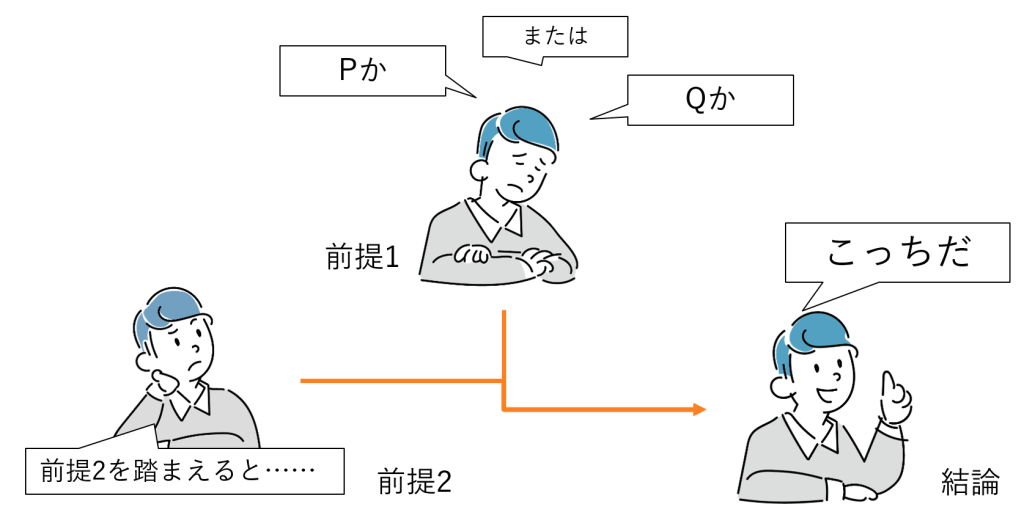

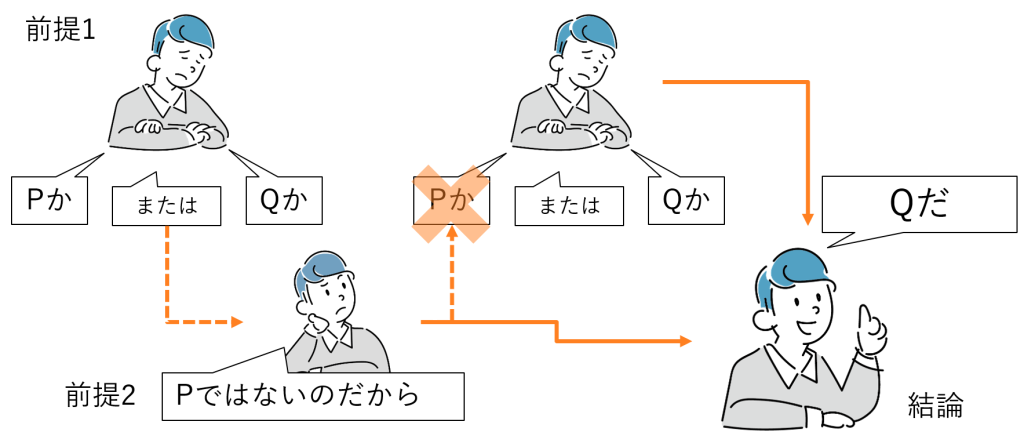

前提1が選言文(“または”を用いた主張)である三段論法を「選言三段論法」といいます。前提2には、前提1から結論を導くための断言文を置きます。

選言三段論法の形式

“タイプA”

選言三段論法の基本的な形は次の通りです(本記事独自の呼称として、 “タイプA” と呼びます)(図3-3)。

①Pであるか、または、Qである。

②Pではない。

③従って、Qである。

“または”(選言)がつなぐ文や語句のことを「選言肢」といいますが、

ふたつの選言肢のうちひとつが否定されれば、残る選言肢が結論になります。

(なお、PとQのどちらを否定しても同じです)

例:

①このエラーコードが出るのは、アクセス制御に問題がある場合か、データに不整合がある場合だ。

②データには不整合が発見されなかった。

だから、③アクセス制御に問題があると見てよさそうだ。

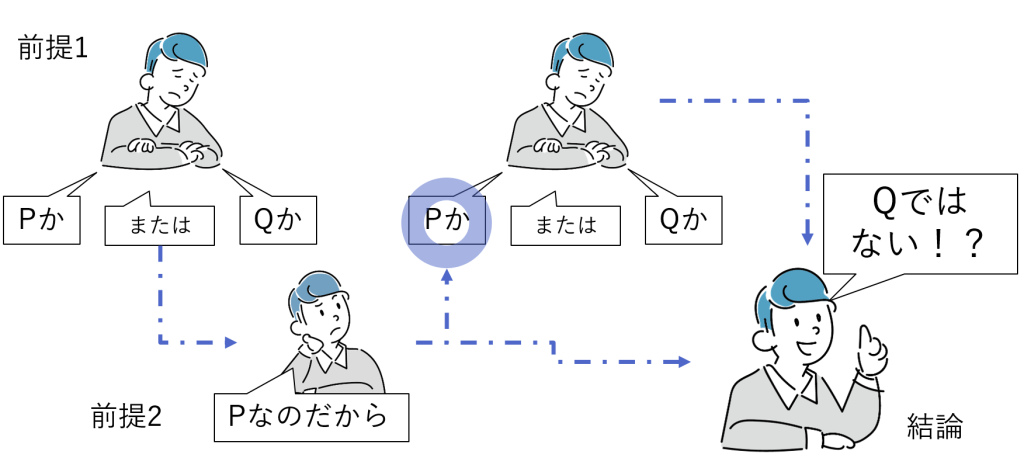

“タイプB”

次の形は、基本的に妥当ではありません(本記事独自の呼称として、 “タイプB” と呼びます)(図3-4)。

①Pであるか、または、Qである。

②Pである。

③従って、Qではない。

論理の言葉としての“または”は 包含的 であることに注意してください(P、Qがともに真の場合もあり得る)。

選言肢の一方が真だからといって、他方が偽であることにはなりません。

(PとQのどちらを肯定しても同じです)

例:

①このエラーコードが出るのは、アクセス制御に問題がある場合か、データに不整合がある場合だ。

②データに不整合が見つかった。

ということは、③アクセス制御には問題はないだろう。

アクセス制御の欠陥とデータの不整合は同時に起こり得るでしょうから、これは妥当な推論ではありません。

「論理のかたち。推論とは」の「ネコにはしっぽがあるか、にゃあと鳴く」の例も同じ形になっています。

選言三段論法 補足

排他的選言の場合

ただし、“または”は排他的な意味で使われることがあります(「“入門編”第5回 文レベルのロジック (1)」)。

排他的な“または”の場合には、“タイプB”も妥当 になります(図3-5)。

続きを読むにはログインが必要です。

ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。