本連載ではプロジェクトマネジメントの全体像とプロジェクトを成功させる上で最低限抑えるべき知識と技術はもちろん、プロジェクトを炎上させないための技術やコツをお伝えしたいと思っています。

みなさんのプロジェクトが今以上に充実し、笑顔でプロジェクト終結を迎えられるよう一緒に学んでいきましょう。

第5回となる今回のテーマは「スコープマネジメント」です。

<プロジェクトマネジメント成功の技術 連載一覧>※クリックで開きます

【第1回】プロジェクトマネジメントとは何か? [全文公開中]

【第2回】プロジェクトマネージャーの役割とは?

【第3回】ステークホルダーマネジメントの重要性と進め方

【第4回】プロジェクトの統合マネジメント、7つのプロセス

【第5回】プロジェクトにおけるスコープマネジメント、6つのステップ

【第6回】WBSだけでスケジュールはできない!正しいスケジュールの導き方[前編]

【第7回】WBSだけでスケジュールはできない!正しいスケジュールの導き方[後編]

【第8回】コストをプロジェクトの武器にする!

【第9回】目に見えにくいプロセス管理こそ品質達成の鍵

【第10回】プロジェクトのリスクマネジメント[前編]リスクを徹底的に洗い出す

【第11回】プロジェクトのリスクマネジメント[後編]リスク分析とコンティンジェンシープラン

【第12回】人がプロジェクトの源泉!チームは育てて強くする[前編]

【第13回】人がプロジェクトの源泉!チームは育てて強くする[後編]

【第14回】コミュニケーションの本質を知り、使いこなそう!

【第15回】笑顔で終わるプロジェクトはここが違う!プロジェクトクロージングのTODO [全文公開中]

スコープマネジメントの目的とは何か?

プロジェクトの成功に不可欠な活動がこのスコープマネジメントです。

「スコープ(scope)」という言葉の根本には「目標を明確にして観察する」という概念が込められています。この背景を理解すると、プロジェクトのスコープ定義やマネジメントがいかに重要かを改めて実感できますね!同じ目的・目標に向かっているようで実は違う方向を向いていた、プロジェクト後に出来上がるシステム(成果物)に食い違いがあった、ということは残念ながら少なくありません。プロジェクトゴールへの視座を合わせる、同じ目的・目標に向かう、目的目標を達成してプロジェクトをゴールたらしめるための「地図」がスコープであり、地図に沿って進めていくための活動がスコープマネジメントです。

(1) 二つのスコープ

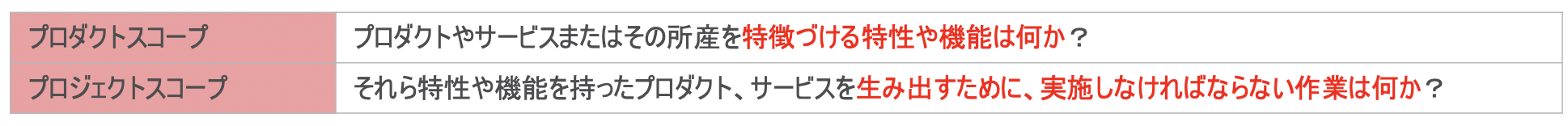

プロジェクトでは「プロダクトスコープ」と「プロジェクトスコープ」二つのスコープを明らかにします。※1

つまり私たちは何を作るのか?そして作るためにどんな準備や作業が必要か?を検討して、明確にしましょうということです。

例えば「これまでになかった小型サイズの掃除機を作りたい」と考え、そのために先ず既存の掃除機や家電を調査するなどしてプロダクトを考案し、制作リソースを整え、試作や提供価格の決定などを経て市場にへ提供できるよね、という「定義」をします。どんなものを作りたいか?というゴールイメージであるプロダクトスコープがなくてはいつまでも成果物は作れませんし、当然そのために何をすればいいかも明確になりません。これら2つのスコープは常に対の関係で考え、整理していきましょう。

(2) プロジェクトスコープとは

スコープ(Scope)の語源は「見る・観察」を意味するラテン語の「scopium」で、「可視・適用・対象の範囲」を指します。プロジェクトマネジメントにおける「スコープ」も同じ意味の活動を意味します。

【第1回】プロジェクトマネジメントとは何か?でも「独自の目標と期限を持つのがプロジェクトの特徴」であり、プロジェクトをマネジメントすることは、プロジェクトを「その技術や経験を適用しながら、適切にヤリクリ(マネジメント)」する必要があるとお伝えしました。そのように様々な制約の中でプロジェクトを成功させるには、目的を明確にすること、どこからどこまでを実行範囲とするかを定め、達成できるようにマネジメントすることがとても重要です。

また、今後みなさんがプロジェクトスコープを検討する時に忘れないでいただきたいのは「範囲はやることだけでなく、何をやらないか(範囲外か)も必ず決める」ということです。

- 成果物ややるべきことは漏れなく決められているか?

- 不要な成果物はなにか?作業はなにか?それらが含まれていないか?

(3) スコープクリープを回避する、転ばぬ先のスコープマネジメント

スコープクリープ(Scope Creep)という言葉をご存知でしょうか?

スコープクリープとは、プロジェクトで決めた/定義した成果物や範囲などが調整なしに逸脱・変更されてネガティブな事象を指します。プロジェクトにおいて変更は不可避だと言えますが、ここでいう変更は「調整のない・変更手順に則っていない」変更を指します。スコープクリープという言葉を使っていなくても「追加要求・変更・差し込み」と言えばみなさんの想像にも易く、いつでも誰にでも起こるというとがわかるでしょう。

●PMI(Project Management Institute)の調査によるとプロジェクトの50%でスコープクリープが発生している(参考:PMI) ●クリープ現象:クリープ(creep)は、物体に持続応力が作用すると、時間の経過とともに歪みが増大する現象

- プロジェクト開始後に予期せぬ追加を要求される

- 要件の曖昧さから、追加対応や開発が追加される

- チームから追加のアイデアや開発イメージが提供される

※例えば「この機能を実装すればもっと良くなる」というポジティブな提案であっても、元の仕様にない作業や変更が増える事になる - ステークホルダー等との合意不足から、事前に合意されていないタスクが途中で増える

するとどうでしょうか、変更に伴い想定外のスケジュールやコストの増加調整が必要になったり、対応者の不足、チームから不満や不安の声も出るかも知れません。その影響度によっては、プロジェクトは一気に窮地に追い込まれます。

ではスコープクリープはなぜ起こるのでしょうか?

理由は様々で明確なトリガーがある訳ではありませんが、筆者の経験から元々のスコープ設定の甘さ、スコープの合意が曖昧だった、ステークホルダーが複雑だったり巻き込めていなかった、コミュニケーション不足、最終合意不足などが挙げられます。

プロジェクトの大きなリスクとなるスコープクリープを少しでも減らし、プロジェクトを成功に近づける為、適切なスコープマネジメントを行いましょう。そのためにも、次から6つのステップを意識して進めてみてください!

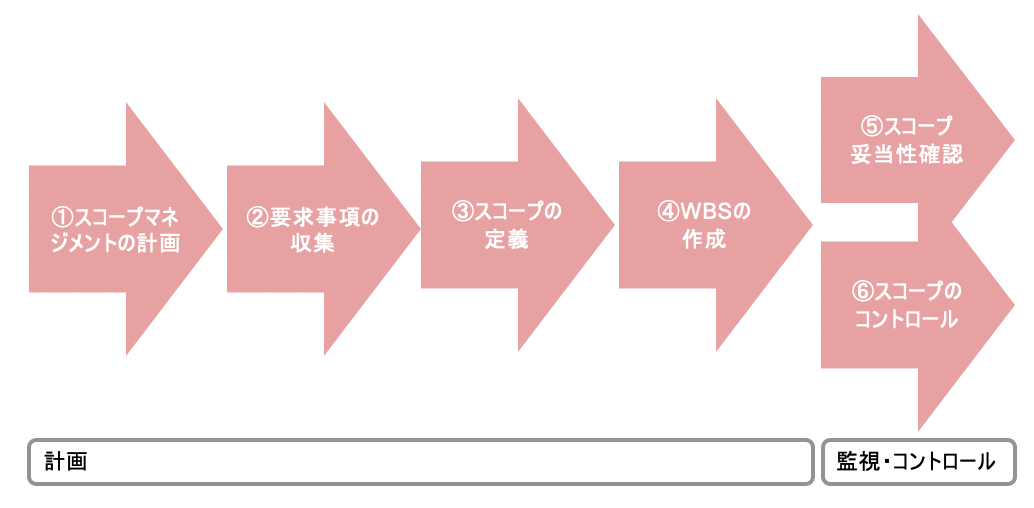

スコープマネジメント6つのステップ

PMBOKではプロジェクトのスコープマネジメントを以下6つのステップ(プロセス)で行うとしています。※2

(1) スコープマネジメントの計画

続きを読むにはログインが必要です。

ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。