本連載ではプロジェクトマネジメントの全体像とプロジェクトを成功させる上で最低限抑えるべき知識と技術はもちろん、プロジェクトを炎上させないための技術やコツをお伝えしたいと思っています。

みなさんのプロジェクトが今以上に充実し、笑顔でプロジェクト終結を迎えられるよう一緒に学んでいきましょう。

第7回となる今回のテーマは前回に続き「スケジュールマネジメント」です。

後編となる今回は、スケジュールの作成と作成したスケジュールをどのように使ってマネジメントしていくかにフォーカスします。

<プロジェクトマネジメント成功の技術 連載一覧>※クリックで開きます

【第1回】プロジェクトマネジメントとは何か? [全文公開中]

【第2回】プロジェクトマネージャーの役割とは?

【第3回】ステークホルダーマネジメントの重要性と進め方

【第4回】プロジェクトの統合マネジメント、7つのプロセス

【第5回】プロジェクトにおけるスコープマネジメント、6つのステップ

【第6回】WBSだけでスケジュールはできない!正しいスケジュールの導き方[前編]

【第7回】WBSだけでスケジュールはできない!正しいスケジュールの導き方[後編]

【第8回】コストをプロジェクトの武器にする!

【第9回】目に見えにくいプロセス管理こそ品質達成の鍵

【第10回】プロジェクトのリスクマネジメント[前編]リスクを徹底的に洗い出す

【第11回】プロジェクトのリスクマネジメント[後編]リスク分析とコンティンジェンシープラン

【第12回】人がプロジェクトの源泉!チームは育てて強くする[前編]

【第13回】人がプロジェクトの源泉!チームは育てて強くする[後編]

【第14回】コミュニケーションの本質を知り、使いこなそう!

【第15回】笑顔で終わるプロジェクトはここが違う!プロジェクトクロージングのTODO [全文公開中]

前回のおさらい

1)スケジュールマネジメントとは

2)スケジュール作成に必要な準備・検討

・アクティビティを定義する:WBSで要素分解する

・作業の依存関係を確認して順序を決める:アクティビティの順序設定をする

・アクティビティ所要期間(工数と時間)を見積もる

スケジュールの作成

1) クリティカルパスを使ってスケジュールを考える

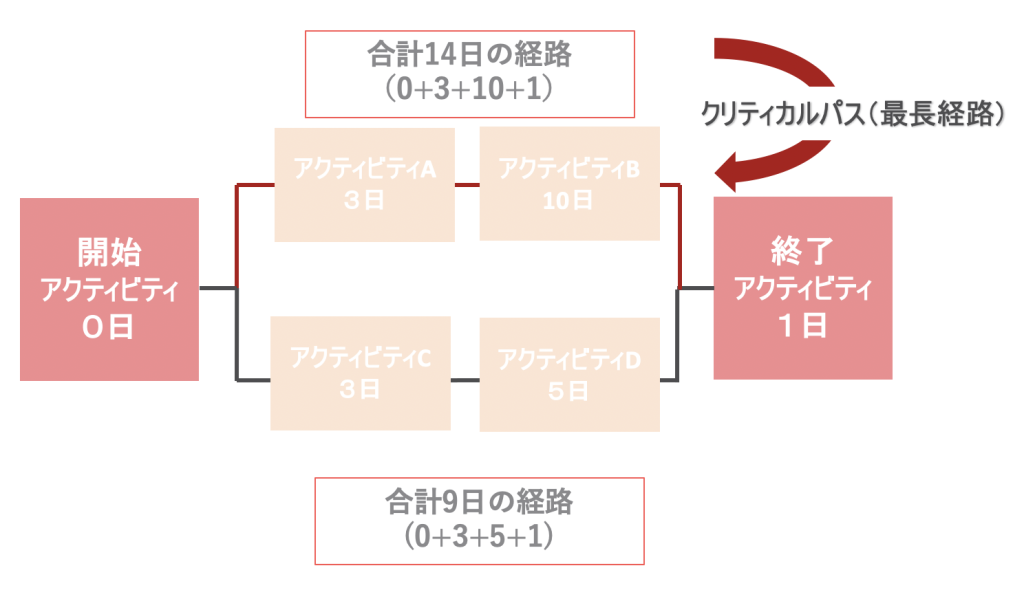

スケジュールを作成する技法は幾つもありますが、みなさんも「クリティカルパス」という言葉は聞いたり使ったりすることがあるかもしれません。

クリティカルパスメソッド(CPM:Critical Path Method)は、プロジェクトを完了させるために実行しなければならないタスクを特定する技法で、前編でご紹介した「プレシデンス・ダイアグラム法(PDM)」と対で使っていきます。PDMでタスクの順序関係を明確にしていき、その情報を元にCPMを使ってプロジェクト全体のスケジュールを作成します。

クリティカルパスとは「プロジェクトの全工程を最短時間で完了するための作業経路」で、重要な作業を特定することでスケジュールとその柔軟性も判断することができます。プロジェクトは細かなタスクの集合体であり、その一連のタスクを連ねた時に「最も時間のかかる経路」をクリティカルパスと言います。

つまりクリティカルパス=最長の重要タスクですから、ここに遅れがでると後続に影響がでてプロセス全体も遅延する為、スケジュールの作成においてクリティカルパスを「特定(わかって)」しておくことはとても重要です。

今はプロジェクト管理ツールなどで比較的簡単にクリティカルパスやスケジュール上の注意ポイントが導き出せるようになっているようですので、みなさんにはスケジュール作成への活かし方やその必要性について感じていただければまずはOKです。

Wiki:クリティカルパス法

2) スケジュール作成のアウトプット

計画したスケジュールは整理記載して、その後のマネジメントとプロジェクト活動に使用しましょう。スケジュールを表現する形式は様々ありますが、以下のようなアウトプットは作成しておけるとよいですね。

・ガントチャート :アクティビティの開始日、終了日を横軸で記した工程表 ・マイルストーン :主要な成果物に関わる予定や終了日、外部との重要なインターフェイスなどを記載管理する ・プロジェクトカレンダー :稼働日、非稼働日、納品日、シフト、特別なイベントなどを記載したプロジェクト専用カレンダー

3) ガントチャート

ガントチャート(GANTT)はみなさんに馴染みあるツールではないでしょうか(PMBOKではバーチャートと呼びます)。プロジェクト活動の中でその進捗を管理するためにガントチャートは高い頻度で活用されます。

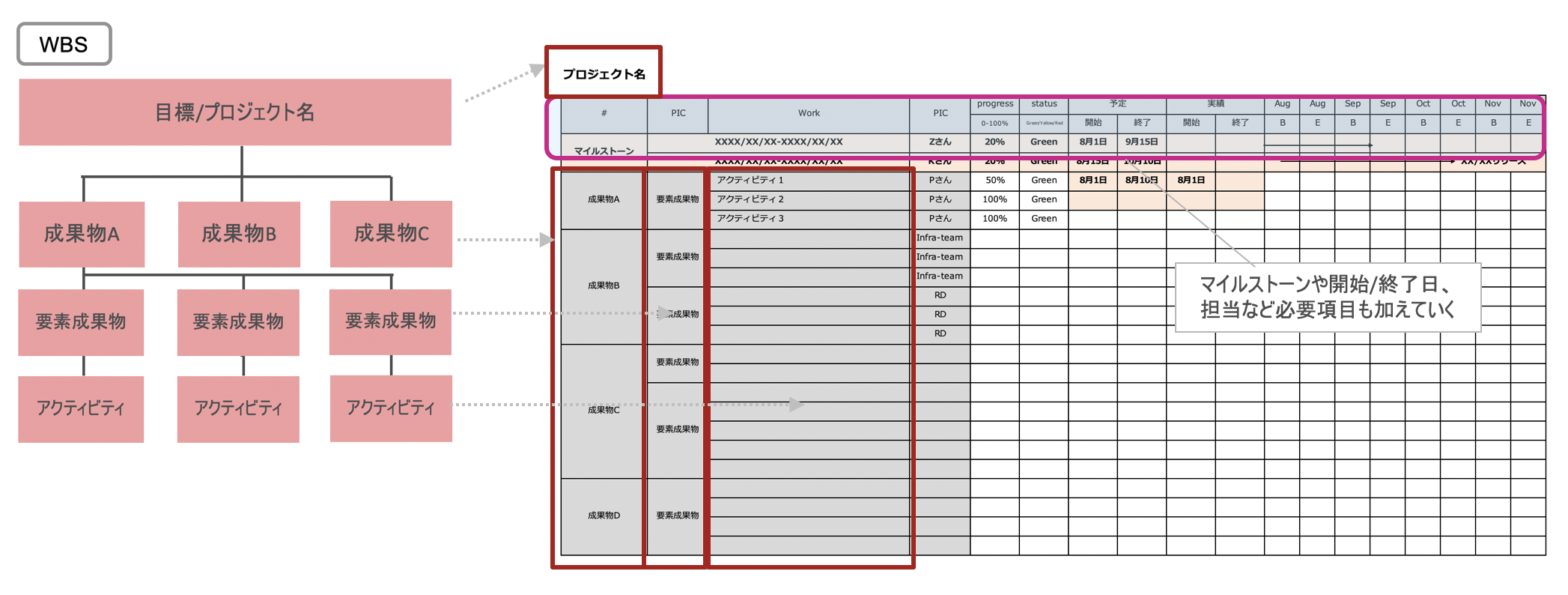

スケジュールを作成するためにアクティビティを整理する時にWBSを作成しましたが、このWBSはガントチャートと連動しています。

WBSの各レベル(階層)がガントチャートの「成果物、要素成果物、活動タスク(アクティビティ)」になっていきます。そこに必要な情報、特にタスクの開始日と終了日など時間や担当者といった要素を加えていけば、最もシンプルなガントチャートができあがります!またガントチャートもWBS同様PMひとりではなく、有識者はもちろん、メンバなどと相談しながら作っていくとよいと思います。しかしステークホルダーが多い場合や複数機能や部門に跨るプロジェクトの場合には、検討(検討するためのミーティング時間調整や合議等)に時間がかかりすぎる場合があります。その場合は成果物ごと、部門ごとなど其々担当者が予め検討したガントチャートを持ち寄って「付き合わせて検討する」といった場を持つとスムーズです。

4) スケジュール作成時にできる「転ばぬ先の杖」

続きを読むにはログインが必要です。

ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。