本連載ではプロジェクトマネジメントの全体像と、プロジェクトを成功させる上で最低限抑えるべき知識と技術はもちろん、プロジェクトを炎上させないための技術やコツをお伝えしたいと思っています。

みなさんのプロジェクトが今以上に充実し、笑顔でプロジェクト終結を迎えられるよう一緒に学んでいきましょう。

第11回となる今回は「リスクマネジメント後編」です。

前回と今回の2回に分けて、プロジェクトマネジメントにおけるリスクの考え方と具体的なリスク分析方法、対応策の立て方について一緒に学んでいきましょう。

<プロジェクトマネジメント成功の技術 連載一覧>※クリックで開きます

【第1回】プロジェクトマネジメントとは何か? [全文公開中]

【第2回】プロジェクトマネージャーの役割とは?

【第3回】ステークホルダーマネジメントの重要性と進め方

【第4回】プロジェクトの統合マネジメント、7つのプロセス

【第5回】プロジェクトにおけるスコープマネジメント、6つのステップ

【第6回】WBSだけでスケジュールはできない!正しいスケジュールの導き方[前編]

【第7回】WBSだけでスケジュールはできない!正しいスケジュールの導き方[後編]

【第8回】コストをプロジェクトの武器にする!

【第9回】目に見えにくいプロセス管理こそ品質達成の鍵

【第10回】プロジェクトのリスクマネジメント[前編]リスクを徹底的に洗い出す

【第11回】プロジェクトのリスクマネジメント[後編]リスク分析とコンティンジェンシープラン

【第12回】人がプロジェクトの源泉!チームは育てて強くする[前編]

【第13回】人がプロジェクトの源泉!チームは育てて強くする[後編]

【第14回】コミュニケーションの本質を知り、使いこなそう!

【第15回】笑顔で終わるプロジェクトはここが違う!プロジェクトクロージングのTODO [全文公開中]

前回のおさらい

前回はリスクの概要、リスクマネジメントのステップ、リスクの洗い出しについて解説しました。

リスクがプロジェクトに及ぼす影響を分析する

洗い出されたリスクは、プロジェクトへどのような影響を及ぼすかを分析して、管理可能な状態に落とし込んでいきます。分析にはリスクの優先順位を付けるための定性的分析と複合的な影響を分析する定量的分析とがありますが、定量分析は全てのプロジェクトに必須ではなく且つ分析に必要なデータが入手できる場合に行います。

※以下では単純化した定量リスク分析のイメージを記載しています

- リスク定性的分析:多くのプロジェクトで実施する分析手法で、リスクの発生度や影響度などから優先順位を付ける

- リスク定量的分析:大規模または複雑なプロジェクトで使用されることが多く、リスク影響を数量的に分析する

1) 定性的分析で優先順位を決める

リスクの優先順位付けとは<先に手を打つべきリスクを決める>ことです。

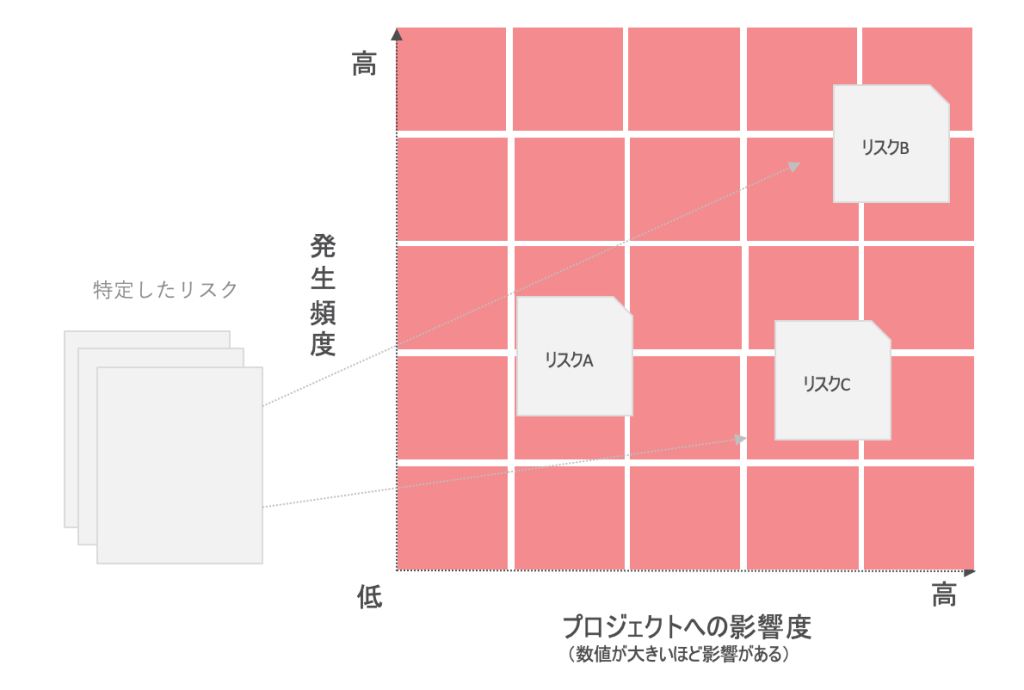

リスクの発生頻度と影響度、その他の特性を査定して、その後の分析や処置のために個々のプロジェクトリスクにおける優先順位付けを行います。優先順位の高いリスクに集中することで、プロジェクトのパフォーマンスを向上させることができます。

PMBOKではリスクの優先付けにおいて発生確率・影響度マトリックスというものを使います。発生確率・影響度マトリックスは「各リスクの発生確率とリスクが発生した場合のプロジェクト目標に及ぼす影響度を格子状に位置付けたもの」※1とされ、リスクマトリクスなどと呼ばれることもあります。マトリクスのテンプレートや規模はいくつも存在し、「詳細化したいレベル」によって必要な基準を付加してもよいでしょう。

ここでは、マトリックスの縦軸は「発生頻度」として、そのリスクが発生(リスク発動)してしまう可能性の高低を設定します。横軸はリスクがプロジェクト目標達成にに与える「影響度」を設定します。

- 発生頻度:リスクが起こるのはどれくらいの頻度と考えられるか

- 影響度 :リスクが発動した場合、どのような結果がもたらされるか

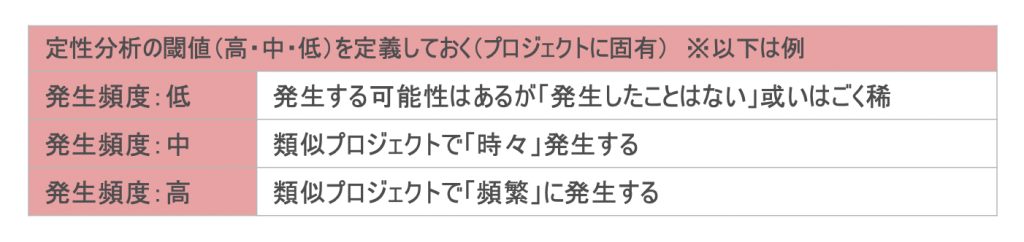

この発生頻度と影響度に対しての閾値は、実は人やその人の経験などによって感じ方が大きく異なります。またプロジェクトの性質によっても異なります。その閾値の違いがリスク分析に影響を及ぼさないように、それぞれの指標を必ず決めておきましょう。

2) 定量的分析で対応範囲を決定する

当然ですが、リスクを管理することやその対応にはコストがかかりますし、全てに対応して備えることはコストの面でも時間の面でも限りがあり困難です。全てに対応できないという前提にたって「このプロジェクトではどのリスクに対処していくべきか」ということを明確にし、対応範囲を決めておくことが重要になります。冒頭に「定量分析は全てのプロジェクトに必須ではなく且つ分析に必要なデータが入手できる場合に行う」とお伝えしましたが、同時にPMBOKでは「プロジェクトの個別リスクのすべてとその他の不確実性要因のプロジェクト成果に対する集約された影響を評価するものであり、プロジェクトの全体リスクを査定する上で信頼できる唯一の方法である。」※2ともしています。定量的分析にはデータをや数値を用いた様々な分析方法がありますが、例えば以下のように定性的分析結果を活用したシンプルな方法から始めてみることをおすすめします。

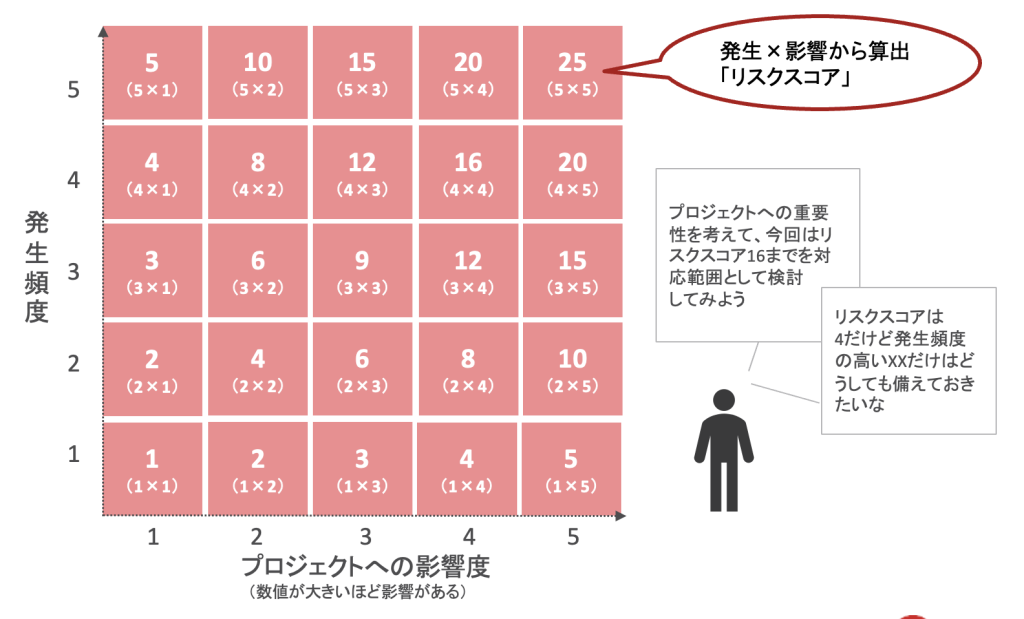

先ほどの発生頻度×影響度のマトリックス例に配置したイメージで、リスクのスコアを考えてみます。例えば、各軸ののスコアを1から5、縦軸の値×横軸の値が「リスクスコア」となります。スコアが高いものが「発生頻度や影響が高い=プロジェクトへのインパクトがある」となり、基本的には高スコア順に検討・対応します。またその際「どこまで(どのリスクスコア・範囲)まで我々は対応するか」という意思決定をしておくようにしましょう。プロジェクトのリスク選好(例えばリスクを取ってでも競合他社に追いつくためにXXするという前提等)によってもリスク許容範囲というのは異なりますね。

筆者の経験では、何かしらのリスク対応を実施するリスクは全体の20%程度、それ以外が80%程度になる印象です。注意したいのは「リスクには全て対応策を考えなければならない症候群」です。これは間違いであり且つ間違いなくコストがかかりすぎます。リスクアイデアに上がったリスクは網羅的に対応しよう!とするのは聞こえはいいですが、そんなシーンには注意が必要です。

リスク対応策を考えておく

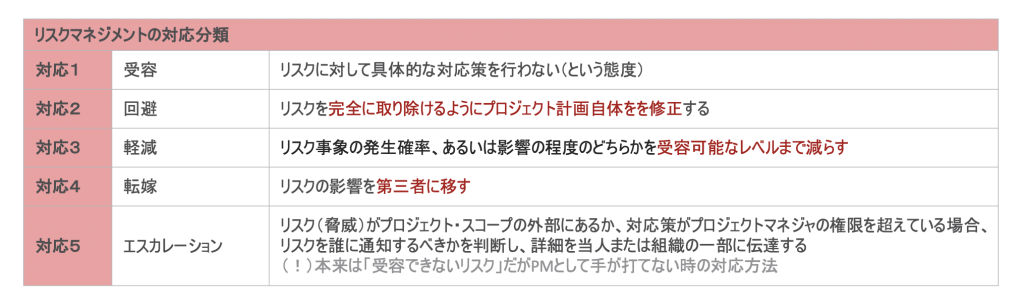

PMBOKでは脅威(マイナス)のリスク対応として、以下の5つの戦略をあげています。※3 洗い出したリスクがどの対応分類で対処できそうか検討してみましょう。

続きを読むにはログインが必要です。

ご利用は無料ですので、ぜひご登録ください。